云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

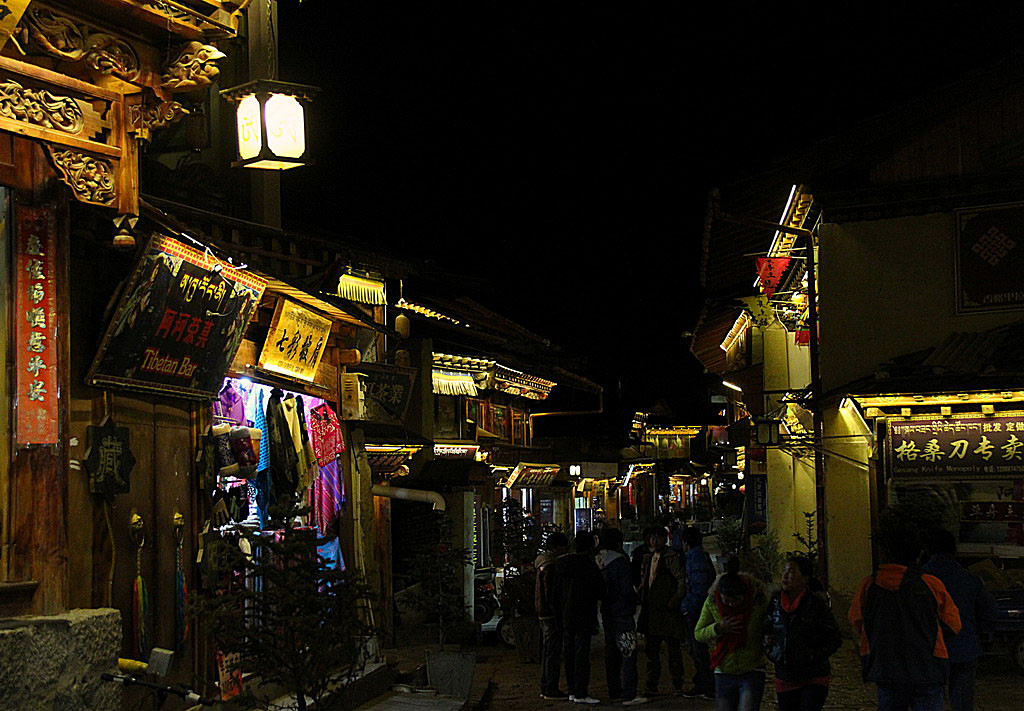

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……

; 云南香格里拉独克宗古城,是中国保存得最好、最大的藏族民居群,也是当年滇藏茶马古道的枢纽。古城依山势而建,路面起伏不平,至今石板路上还留着深深的马蹄印,这是岁月久远的马帮留下的信物。仿佛一首一千多年前唱过来的悠长民谣,接着还要往无限岁月中传唱开去……

茶马古道从云南的普洱经大理、丽江、中甸(今香格里拉)、德钦,到西藏的察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则,穿越柏林山口分别到=前往缅甸、尼泊尔、印度。沿途要经过金沙江、澜沧江、怒江、拉萨河、雅鲁藏布江,还要翻越多座5000米以上的雪山。马帮们一个来回,往往要一年的时间。对于穿越茶马古道的马帮来说,独克宗古城既是古道上的重镇,也是进藏后休整的第一站。马帮们住进藏人温暖的木板房里,把马关进马厩,喝上一碗热腾腾喷着香气的酥油茶,还可以和自己心宜的女人嬉笑怒骂。

独克宗昔日的旧马帮已经不在了,但那段马帮历史却更加让人着迷,人们最喜欢聊的就是马帮的故事。许多过去马锅头家里的储藏室,依然挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。在过去茶马互市的年代,赶马人都是清一色的藏族小伙子,最好的马脚子来自西藏的芒康和云南的中甸。古城当年是商贾云集、马帮汇聚的地方。在独克宗古城里那些上百年的老屋子里,甚至保留着记录在中柱和房梁上的数字,据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记录。

历史上的中甸,村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子,马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格,有专人负责敲铜锣,以锣声长短缓急和声数为号令。领头的骡子叫头骡,脖子上挂有大铃,二骡挂有串铃。长途运输时,马帮常联合行动,三四百匹马队,穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上,场面非常壮观。据资料记载,在清乾隆年间,迪庆商业十分繁荣,每年进出货物不下6万公斤,仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟,只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年,中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一,每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期,每年仅茶叶就有200吨运往西藏,需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹,大户人家多则二三百匹,少则30匹左右。中甸马帮路线行程较远的有10条,分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。

独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的寨堡,到了明朝弘治年间,木氏土司在此建筑月光寨,与奶子河畔的日光城遥相呼应。清康熙年间中甸建市,更是繁盛一时。经清雍正到民国期间的数次大规模修缮,逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。。这里海拔3300米,在群山环绕中的这块开阔的坝子上向高处仰望,一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。从山脚下沿着沧桑的石板路,走向古城的深处。迪庆高原昼夜温差大,冬季寒冷,而独克宗古城却温暖安详。因为古城的南边有一列山峦,刚好形成一道天然屏障,令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地,流淌着三条生命河,滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上,就是著名的松赞林寺,也是云南最大的藏传佛教寺院。各族人民世代居住在寨堡的周围,千百年来繁延为茶马古道重镇,也是今天滇藏公路的必经之地。

独克宗古城街市环山而建,依然是典型的藏式土掌房为主,还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街,有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,无论从哪条街走,都能转到四方街。四方街周围都是高大的藏房,街上白天有烧烤摊和工艺品摊,为游客提供一些旅游服务,晚上摊子统统撤掉,广场中间点起篝火,古城的居民们和游客们一起,和着好听的音乐,跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。

每天早上,藏民都要在自家屋顶的煨桑台上,把松枝、五谷燃烧成云烟献给远处的神明,保佑家人平平安安、身体健康,保佑家中六畜兴旺、五谷丰登。每到初一、十五,藏传佛教的信众就上大龟山上的大佛寺烧香,围绕着世界上最大的转经筒转经。2002年,为了纪念中甸县更名香格里拉县,在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢,藏语称“吉参”,转经筒是独克宗古城的地标,要十多人齐心协力才能转动。

独克宗古城之所以被很多人向往,是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情,还因为它是一个可以被人追逐梦想的地方。在20世纪末,独克宗还是一个荒草萋萋、瓦砾落寞的地方,残破的土墙,无人问津的小径,到了夜晚便一片漆黑。十多年前,一群内地人走进这座寂寞老城,接着有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧,开始在这里建筑起他们的梦想。也就是从那个时候开始,独克宗慢慢的被外面的世界所关注,吸引了更多的人开始前来探索、寻觅甚至安家。乌鸦酒吧如今成了独克宗的一个地标,画着巨大乌鸦的门帘是它的招牌。乌鸦门外,有一块长方形的小平台,接着皮匠坡,那里常有一些外国姑娘、小伙儿,衔着烟,抱着吉他,哼唱着他们心中的歌谣。阳光洒下来,一身金色的光辉,看着像童话……

千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带。

1936年,贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸,在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部,在此召开了重要会议。

走在独克宗古城的石板街上,重温茶马古道的岁月沧桑,转动世界最大的转经筒,感受藏传佛教虔诚的力量……