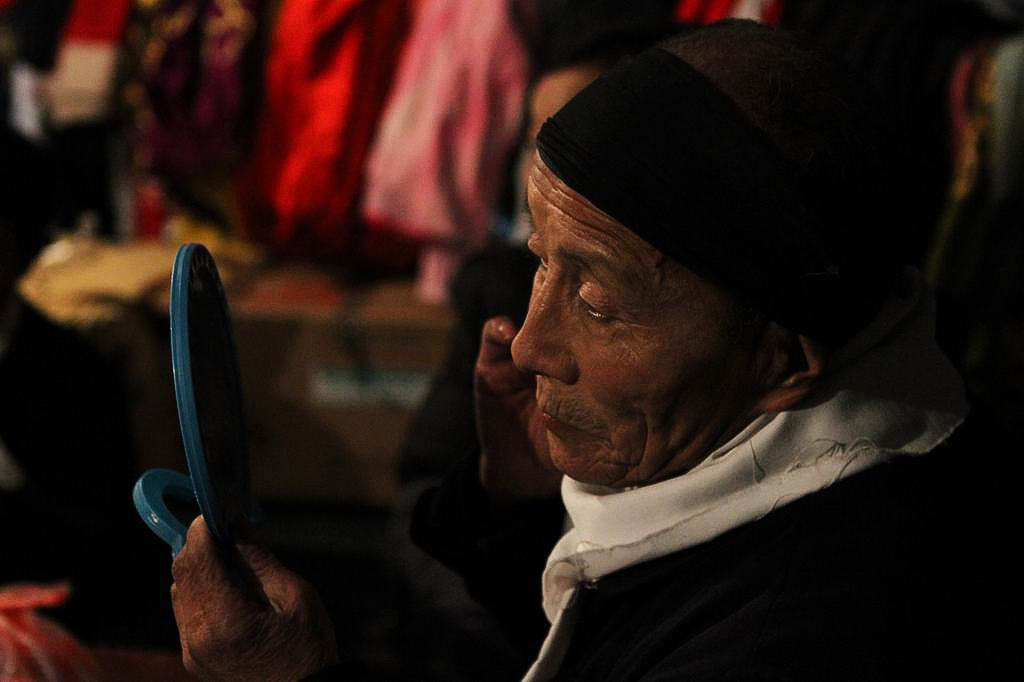

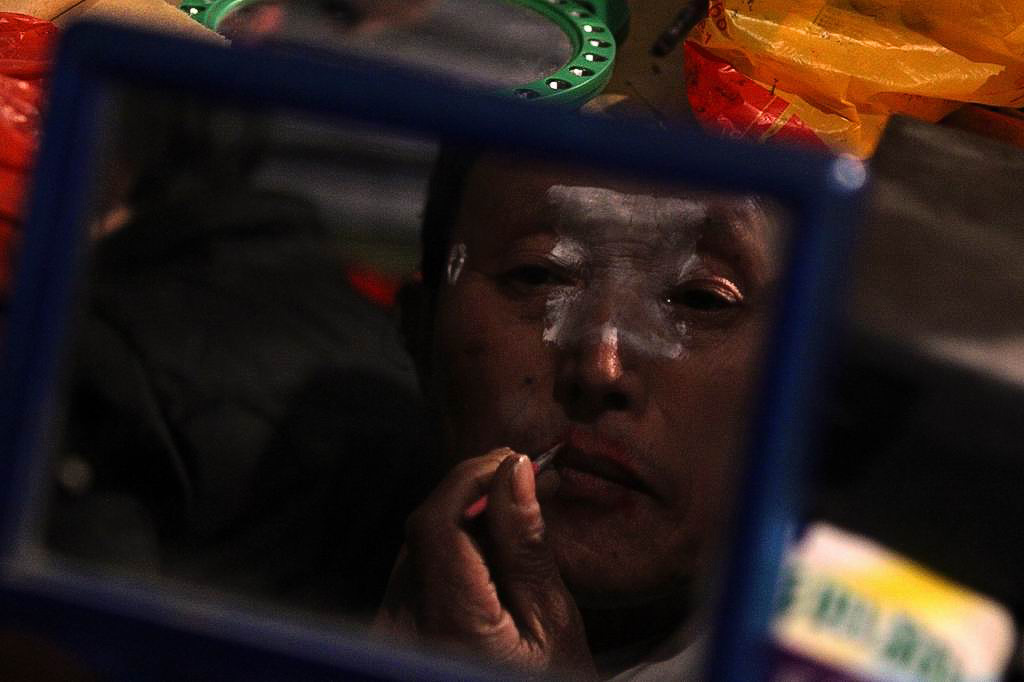

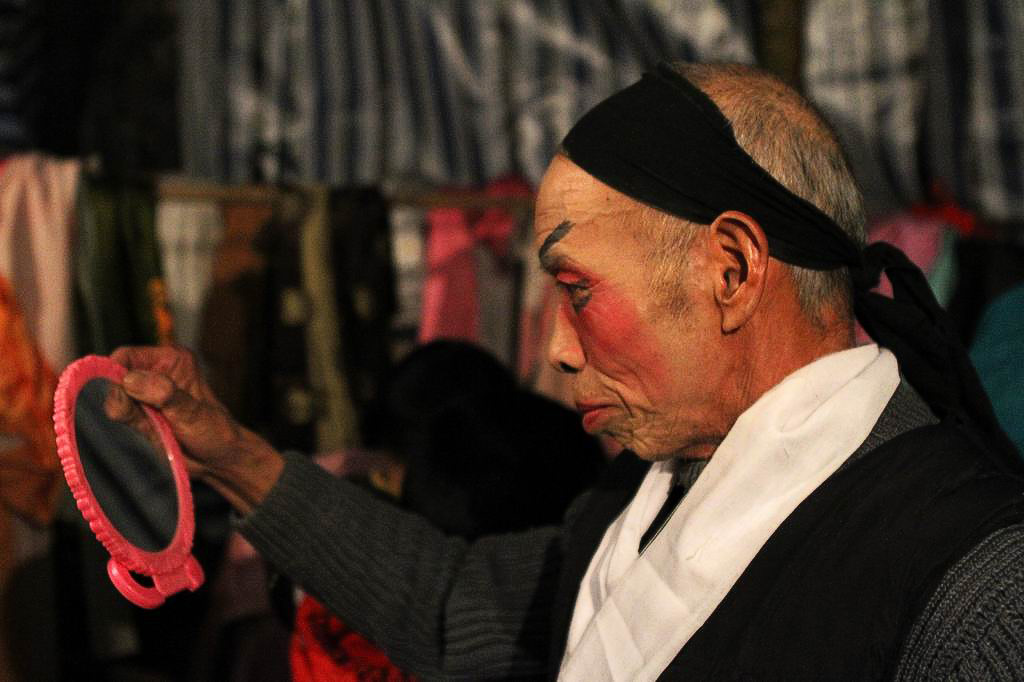

目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。

; 目连戏是我国民间原生态的古老戏种,唐代初萌,北宋兴盛,被称为戏曲的活化石。孟元老在《东京梦华录》中,就记述了北宋时京城演出“目连救母”杂剧的盛况。

明万历初,祁门人郑之珍在贵池剡溪首演《劝善记》,各班社竞相以余姚、弋阳、太平、青阳诸高腔形式搬演,由此形成流传全国各地不同演出风格的目连戏班社。

至解放前,贵池尚有多家民间班社,又称“花槌”。而今历经兴衰,只有梅街镇长垅村桂姓、叶姓氏族的民间票友,组成的目连戏班硕果仅存。

每逢春节,他们走乡串村,在田间地头搭起戏台,“戏演目连、闾开黄道”,以表演“目连僧救母劝善”故事,在乡村民间进行传统道德教化。

这些来自乡村的票友们,在十分艰困的条件下,坚持义务演出十多年,虽年岁已高却乐此不疲,其执着的精神和艰辛的付出,实在使人钦敬。