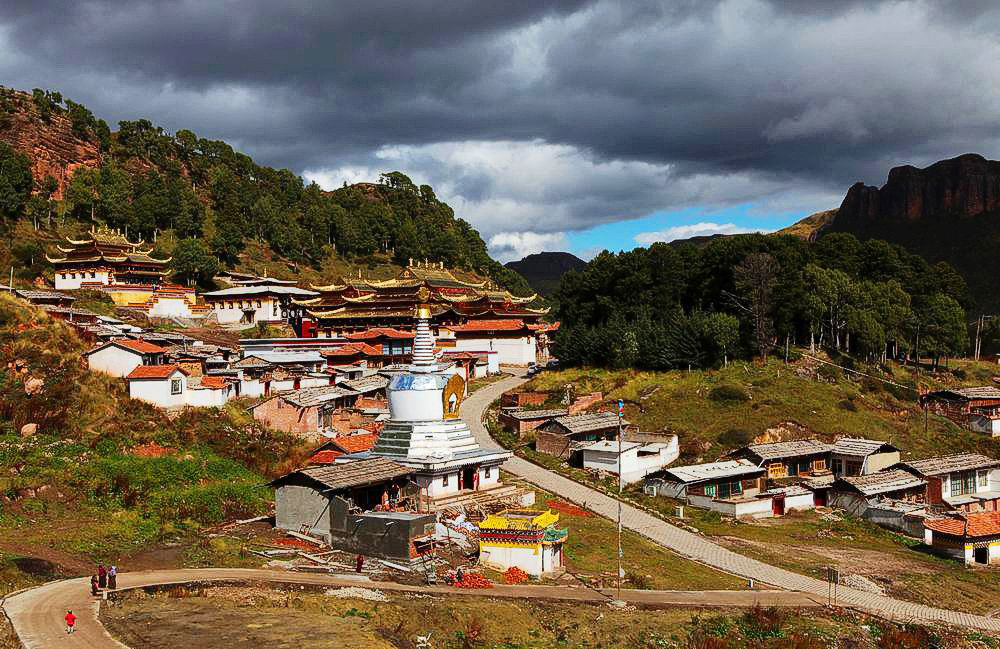

郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

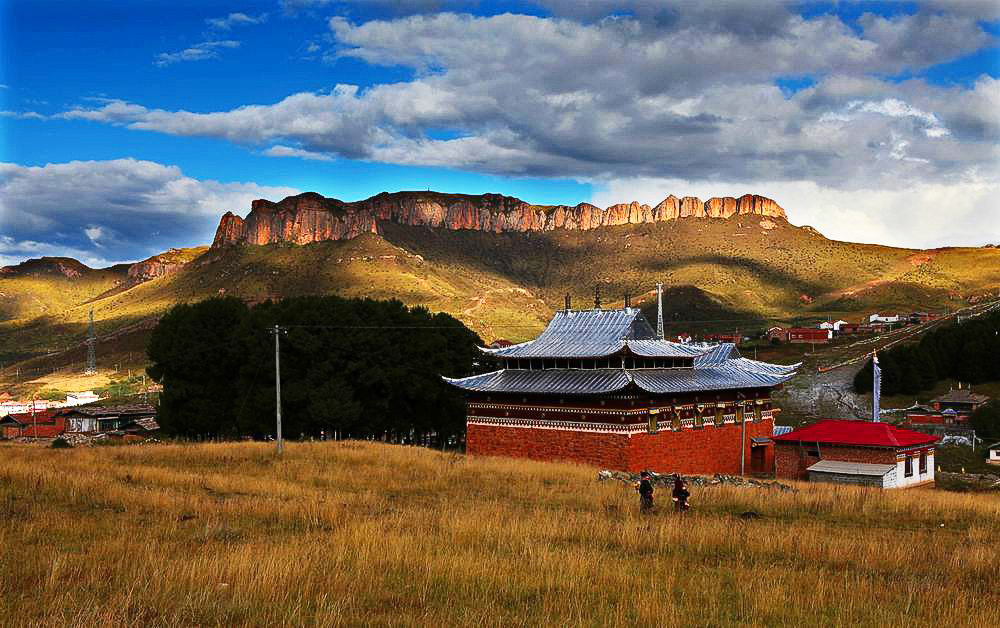

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……

; 郎木寺作为地名,最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽,又是从青海去甘肃的要塞,古时就有“南番中心”之称,海拔3600多米。镇南属川北若尔盖县的辖区,川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地,有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省,从纳摩大峡谷发源的白龙江,自源头流过约500米,即与支流桑溪河交汇,当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺的格尔底寺就是当地人称的四川寺院,另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺,属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣,清同治四年(1865年),甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺,便在此地落户,后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落,于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是,我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代,一位美国传教士踏上了这块神奇的土地,一住就是十几年,直到1957年才离开。十几年的经历,对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处,让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风,在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下,最后写成了一本英文书《Tibetlife》,在美国出版后,便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。2001年,美国哈佛大学的托尼来到了这里,他循着他老师当年的足迹进行采访,就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样,郎木寺正因为《Tibetlife》的影响,汇聚了五湖四海的游客。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇,却是个“国际化”的小镇,有“中国的瑞士”之美称。镇上的3000多居民,以藏族牧民为主,还杂居着一些汉族和回族居民。而游客来自四面八方,经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见,甚至还经常会碰上以色列的游客,一年四季络绎不绝。

郎木寺高远苍凉,山水相依,景色十分秀美。寺前山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。还有白龙江的源头,泛着波光在月夜轻歌……