清明

今天是清明,此刻,清明的雨正在惆怅地下着,浸透了所有的悲痛和伤怀。中国人的泪腺已经很丰富了,但还是不能表达对先人有缅怀和伤情,似乎唯有一场绵绵切切的细雨,方可应时应景,遂人心愿。

清明即是节气,又是节日。

从节气上讲,它是24节气中的第五个节气。《淮南子·天文训》记载:春分后15天,斗柄指向乙位时为清明。

这个节气为何称之为清明呢?

因为清明在春分之后,这时冬天已过,春意盎然,天气清郎。四野明净,大自然处处显示出勃勃生机。另外,清明这一天正是仲春与暮春的节点。此时正是阳春三月,天清地明,人也会感到特别的神清气爽,故称之为清明。

冬至过后第108就是清明,在古人的观念里,108是代表完满、吉祥、久远、高深的大数,把清明放在冬至之后的第108天,是有着很深的含义。

清明的得名,不仅缘于万物此时的生长清洁明净,也缘于这一时期的太阳是清新的太阳,流转于这一时期天地间的阳气也是清新的阳气,所以称之为清明是再恰当不过的一个词。

从节日上讲,它是祭祖日,有史料可查:清明节源于商代时期传承至今。

“风雨梨花寒时过,几家坟上子孙来。”每到清明节前,人们再忙都会放下手头上的事,走出家门,前去祭拜祖先,追忆先人,也就是我们今天所称的扫墓。

扫墓是慎终追远,敦亲睦族及行孝的具体表现。有诗曰:“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰化作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。”

清明扫墓据传始于古代帝王将相的墓祭之礼,后来民间亦相仿效,都于这一天祭祖扫墓。历代沿袭而成为中华民族的一种固有的风俗。

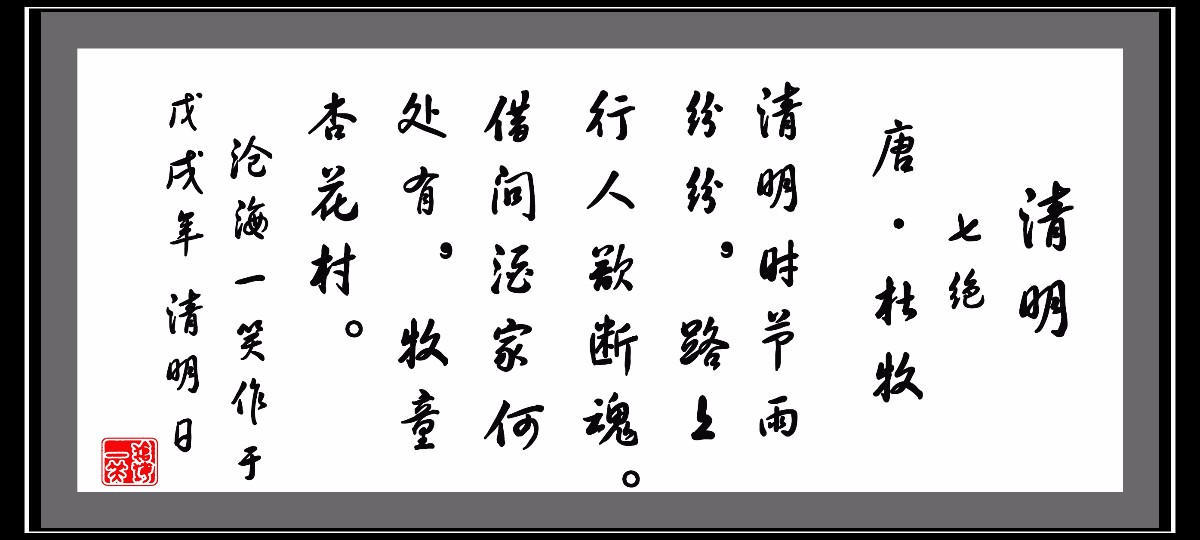

唐朝起,清明扫墓越来越盛行,唐代诗人杜牧“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的咏句,便是对这一景物的写照。

扫墓踏青也是从唐朝开始,历代承袭成为了习惯。踏青除了欣赏大自然的湖光山色,春光美景之外,还会开展各种娱乐活动,增添生活情趣。

古时扫墓,大人会带着孩子们放风筝。有的还会在风筝上安上竹笛,经风一吹能发出响声,犹如筝的声音,名为听响,跟扫墓放鞭炮是一个意思。据说风筝的名字也是这么来的。

古人认为,扫墓放风筝可以放走自己的秽气,所以,很多人在清明扫墓放风筝时,会把自己知道的所有灾病都写在风筝上,让风筝随风飘逝,象征着自己的疾病、秽气都让风筝带走了。

时至今天,清明节在烈士陵园缅怀革命先烈,在悼念自己的祖先的同时,缅怀先烈们的丰功伟绩,在清明节的活动中更有十分重要的意义。

清明也是农业生产中的一个重要节气。清明一到,气温升高。正是春耕春种的大好时节,故有“清明谷雨雨相连,浸种耕田莫拖延”,“清明前后,种瓜种豆”,“植树造林,莫过清明”等农谚。