公益诉讼进行时(下)

突出重点,形成合力

公益诉讼的目的是维护社会公益,借助诉前程序倒逼行政机关依法履职,这是潘集区检察院公益诉讼工作的一大亮点。

在近年来办理的公益诉讼案件中,行政机关都做到了立促立改,纠正违法行为,依法履职。行政机关对检察建议的重视程度明显提高,依法履职的意识明显增强。

人防部门立即启动了自我纠错机制,挽回国有资产439万多元。

环保部门改善了潘集煤销路的严重扬尘污染,还有一块被污染的非法炼铅场地,目前也正在处置清理中。

国土部门采取有效措施,恢复了被非法侵占的农田1000多平方米。

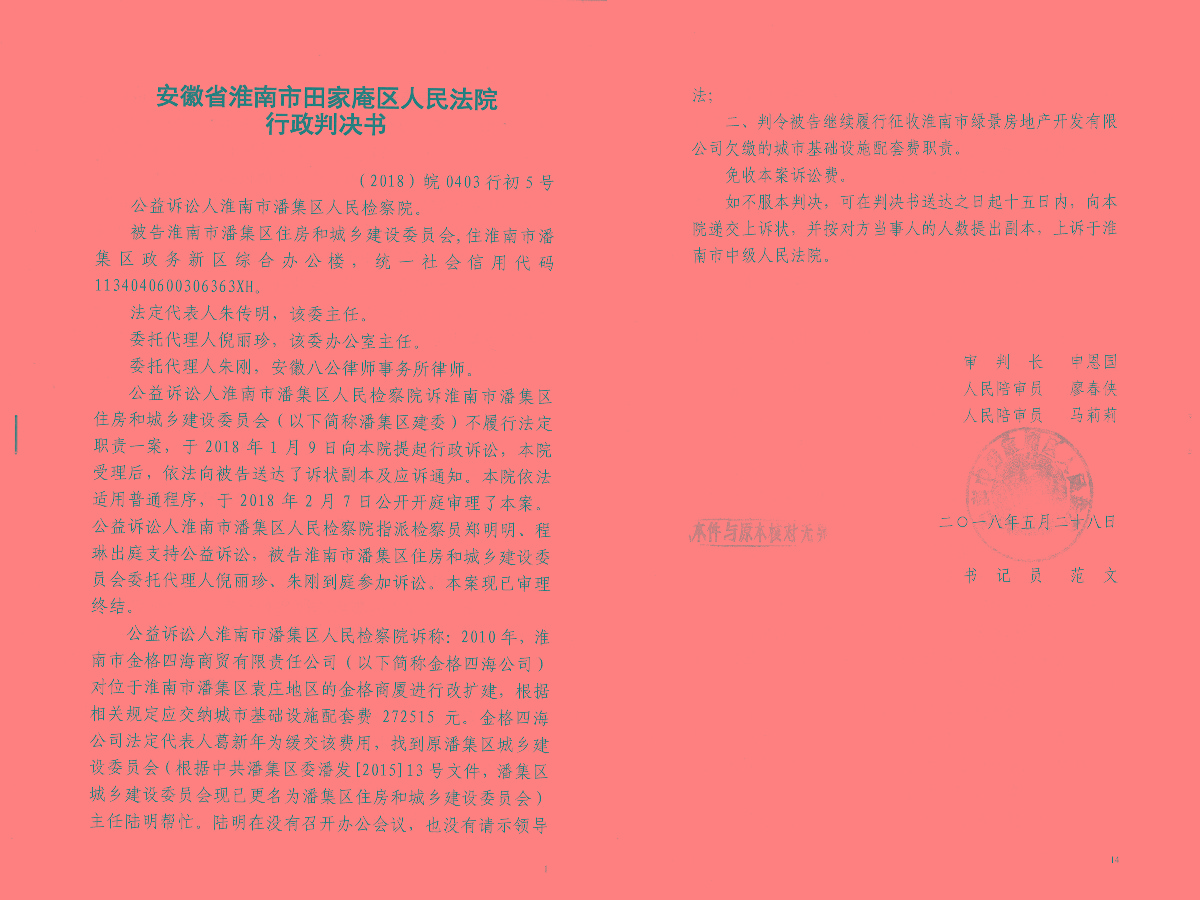

但对于怠于履行职责的行政机关和单位,除了检察建议,起诉是更强有力的保护公益手段。潘集区住建委收到检察建议后仍然怠于履行职责,最终由潘集区检察院起诉至审判机关。

搭建平台,形成合力

案件办理过程中,启动上下联动工作机制,对可能遇到的不同认识由检察长亲自带队,提前向区委、区政府和区人大报告,向上级检察院及时汇报公益诉讼工作开展情况,听取意见和建议,争取到多方支持和配合。

为了凝聚共识,潘集区检察院在办理一起环境污染案件中,多次与侦查机关和市级环保部门召开联合会议,共同研究案件办理过程中遇到的问题,商讨环境污染的后期治理方案。

作为潘集区第一例公益诉讼案件,在全市观摩庭公开开庭审理。开庭前,检察官和检察员助理组成办案组,明确出庭分工,做好质证应对,准确预判辩论焦点,认真撰写出庭预案。最终审判机关依法作出判决,支持潘集区检察院提出的全部诉讼请求。

此案深化了公益诉讼在行政执法单位中的影响力,增强了检察机关保护公益的公信力,取得了良好的政治效果、社会效果和法律效果。

灵活施策,注重实效

诉讼不是最终目的,督促履职、维护社会公益才是根本。

潘集区检察院一方面坚决查处涉及生态环境领域职务犯罪,一方面积极尝试开展恢复性生态补偿工作,督促造成生态环境破坏的犯罪嫌疑人、被告人积极恢复生态原貌,尽可能将生态破坏的损失降至最低程度。

在掌握潘集镇胡庄村11116.21平方米的耕地被堆放煤矸石污染,潘集区检察院干警迅速查验现场、固定证据,经过细致审查、深入分析,向市国土资源局发出检察建议,督促土地全部恢复复耕条件。

这一案件在诉前程序阶段就达到了制止违法行为,消除国土资源侵害状态的最终效果,被安徽省人民检察院,评为全省十件优秀典型案例之一。

公益诉讼是检察机关新时期下的新责任,新担当,也是党和人民交给检察机关的一份沉甸甸的信任和重托。

维护公益任重道远,我们潘集区检察院将不负重托,砥砺前行,积极履行法律的监督职能,将公益诉讼进行到底。