走进蚌埠市井林酒业

文/胡凤茹

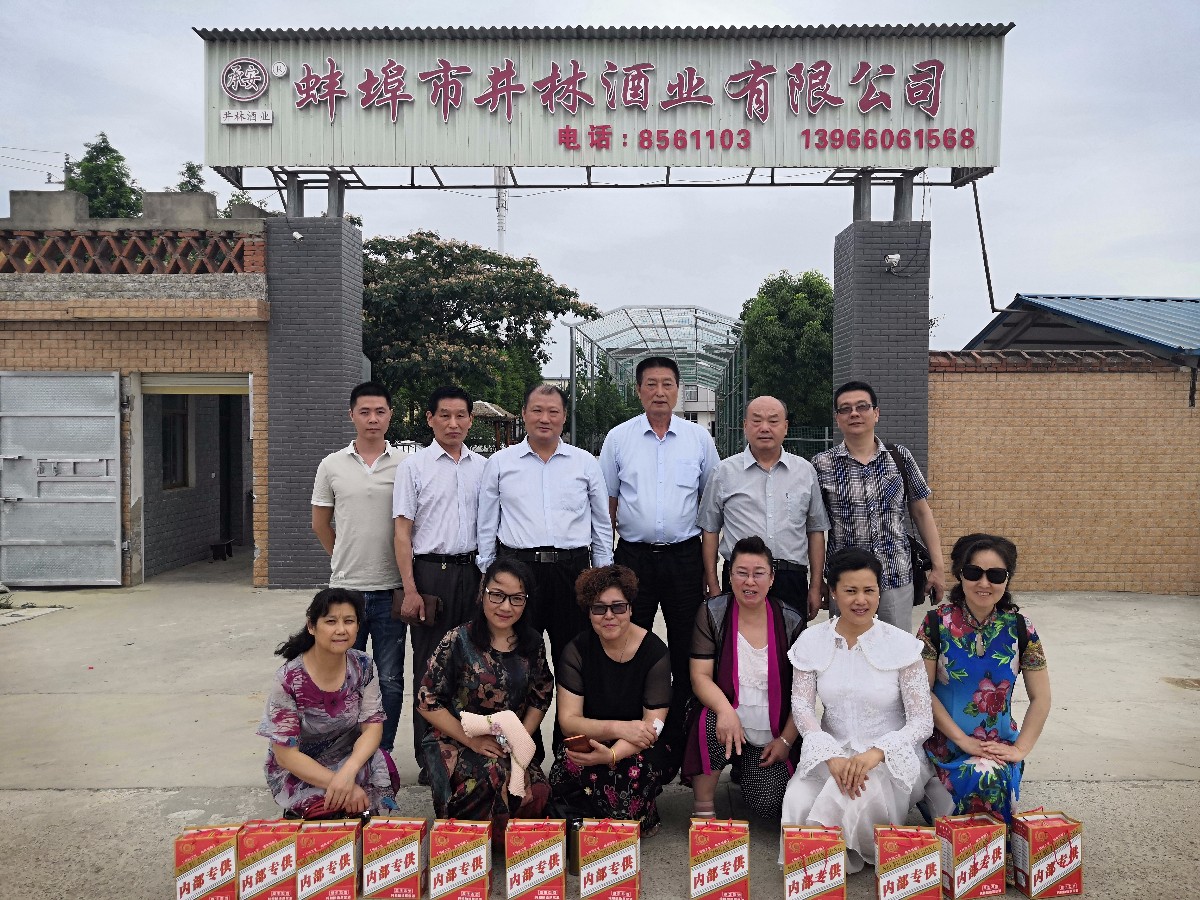

6月16日上午,应主编朱德祥的邀请,我与一些文友、商家去蚌埠市井林酒业有限公司采风。很高兴能参加这样的活动,一大早,我就来到了等候的地方。此次同行的人有熟悉的老友段昌富,还有新朋友作家廖丽,影视协会会长胡相珍等人。

9点钟,采风团跟随汾酒代理商潘董事长,奔向他的酒厂。一路上听潘董事长介绍,他不仅是汾酒的代理商,他还跟堂弟在老家蚌埠市怀远县孝仪乡创办了一个酒厂。虽然规模不大,但生产的酒却是醇香浓厚,市场上销售的也很好,该公司想把它创造出品牌,让更多的人了解,让更多的人品尝到物真价实的浓香酒。

一个小时,我们就来到了目的地,酒厂的大门并不是多么气派,门头上悬挂着“蚌埠市井林酒业有限公司”几个大字。该厂坐落在一片农田之中,一个农民企业,处处彰显着纯朴的乡土气息。走进大门,眼前呈现出一片生态园的景象,道路的一边摆满了酒坛子,而另一边则是一块宽阔的农家田园。里面种植了玉米、山芋、豆角、辣椒、茄子,还有桃园,红红的桃子挂满了枝头。我们看见这些蔬菜水果,真是兴奋不已,跑进去拍照留影。那一树树的桃子诱惑着我们,摘下一个品尝,别看很小,但味道又甜又脆,跟市面上的桃子不一样。

该公司的潘厂长和负责人热情地接待了我们。首先,来到了办公室,坐下来听潘厂长给我们介绍公司的情况。他是个中年人,个子不高,身体瘦弱。奇怪的是,他跟我们说话一直带着口罩,后来听他介绍,才知道他是个病人。他得了尿毒症,多年病魔缠身,现在病情已恶化转移。但他精神很好,说起话来声音很洪亮。随后,他带着大家参观酒厂的车间库房。

先是来到了院子里的那座泥窖,这是用来盖酒坛子的发酵泥巴。这些窖泥是把不含铁的泥土放在窖里,加上煮熟的肉类和水果类,再放入酵母菌,配上过滤的井水,最后蒙上塑料薄膜,进行发酵加工而成。我好奇地掀开一个小口,看见里面窖泥冒出了刺鼻的糟气味。而那些不含铁的泥土,则是从别处花了上万元买回来的,现在堆在院子里,上面种了西瓜和山芋,这些土可以来回地使用。

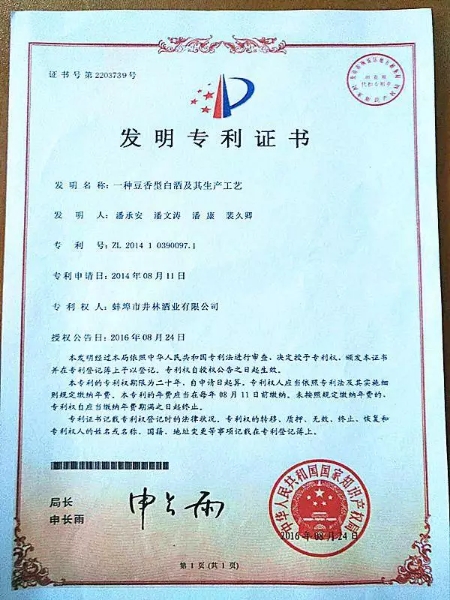

一栋两层小楼就是酿酒的车间。第一次见到酿酒的工具,我们都感到非常的新奇。潘厂长侃侃而谈,向我们介绍着酒的酿造过程。这里的酒有米糠制作的,也有豆子制作的,都是用泥土加水果等发酵的酒。豆子专类的酒是他们自己发明创造的专利,也是市场上独一无二的。潘厂长眉飞舌舞地讲述,我们个个听得一知半解,酿酒还真是一个很深奥的学问。

继续参观,我们来到了储藏酒的库房。一个个酒罐大大小小有26个,每个都能装满五吨酒,而且都储藏了3到5年。他们准备好品酒的器皿,让我们品尝老酒,个个都说是好酒。我不会喝酒,少许抿了一口,辣辣的,又有一股甜丝丝的,让人回味无穷。

我们边参观,边听着潘厂长进一步介绍。井林酒厂的销售量很好,也是环保免检企业,在几个附近的省市都上了新台阶,每年都迎接省市级不断地检查。他们质量是过硬的,不是小作坊生产车间。生产流程是科学化的,经营模式和管理模式也很先进。走出车间库房,我们为这个民营企业翘手称赞。

潘厂长指着这一栋楼房告诉我们,这是他与爱人花了几年时间,一砖一瓦堆砌起来的,这个厂也是他辛辛苦苦亲手创建的。在他的身体状况极差的情况下,他仍坚持着没日没夜的工作。说到激动的时候,他把上衣掀起来,露出肚皮上做了几次手术的疤痕。他又捋起袖子,胳膊上因多次透析,静脉已凸凹弯曲。看见他这样的身体,还是这样卖力的工作,我们都劝他要注意身体,多休息。他却说,他要抓住剩下的每一天,要为这个厂子拼命的工作,要让公司更上一个新台阶。真不愧为是一个农民企业家,他与病魔作斗争的精神,他那顽强的生命力和坚强的意志,令我们赞叹不已,更是令我们健康的人自愧不如。

这里的每座楼房的房顶与众不同。潘厂长真是聪明之人,他珍惜时间,更不浪费空间。他把每个楼顶都变成了空中田园,有的堆满了泥土,按季节种植了庄稼、蔬菜、水果,有的变成了池塘,种植了莲藕,养殖了鱼虾。这里的人每天吃的粮食蔬菜,都是他们亲手种植养殖的,而且又新鲜无公害。中午,我们会有幸品尝到这些美味佳肴。大家可都是头一次见过,都惊诧地问他楼顶上有泥土和池塘,楼房会不会渗水?他说,为了防止楼房漏水,他在建造楼房时,专门采取了防水措施。别看他文化不深,金点子还真不少。

参观结束后,我们坐下来继续听公司裴经理的叙说,他在规划该公司的发展前景。这个公司的产品每年都向各地市场大量销售,但是他们的宣传力度还没有达到,因此,井林酒业还没有完全走进千家万户。接下来,他们想把这个酒做成品牌,于是,邀请了各方人士献策献计。首先要给酒重新命名个好听的名字,前期要认真策划,后期要大力宣传,而且酒的生产量要能及时供应市场的需求。商讨会上,大家讨论的兴致勃勃、热火朝天。最后,大家各负其责,各尽所能。我们相信,井林酒业有限公司在这么能干的潘厂长带领下,在一帮朋友们的鼎力相助下,一定会越办越好,一定会打造出自己的品牌,走向全国,走向世界。