平圩知青点采风

昨天在平圩知青点和淮南酒厂采风,在酒厂品尝了才出来的好酒,感觉酒好香,那儿的工作人员忙着让我们品尝,不小心弄洒了一点,碰巧洒在了我的手上,我回家有两小时了,其间又洗了几次手,手上还有淡淡的酒香,不知道多喝一点会不会醉上三年。醉不醉的,权且不说,咱们淮南酿酒工业始于民国30年,也就是1941年,淮南特曲酒曾经是安徽省十大名酒之一,老虎油酒在1989年全国第一届食品博览会还获过铜奖,这些辉煌作为淮南人几乎都知道,在这里就不多说了。

汽车载着我们一行人,来到曾经的知青点,我看到拱形屋顶的整体青砖结构的联排房屋,有点像窑洞的知青家园,还有知青们用过的农具,床铺以及那个年代的宣传画,看到这些时代的烙印,像是穿越到了那个激情燃烧的岁月。

我家四位姐姐都赶上了上山下乡的运动,父亲很有远见,他说若下放再想回城肯定很难,再说全家九口人只有两床盖的被子,若带走一床被子,铺的都是用麦秸秆做的镐荐,哪里有闲钱重置盖的被子。

大姐1949年生,因为没有多余的被子,所以没有下放农村,后来家境略微好些,比我大12岁的姐姐不顾父母的反对,为了响应国家号召她先斩后奏下放到了农村,每天跟着当地人学着种田锄地,吃了不少苦,本来肤色就黑的姐姐被日晒雨淋的更黑更瘦了,自从姐姐下放后,挣得粮食补齐了家用。记得其中有芋头和胡萝卜,或许是常食的缘故,后来我看见稀饭里有胡萝卜,都有想哭的感觉,什么东西再好吃,天天不重样的吃,会让你有味同嚼蜡的感觉。我那时太小不懂事,却从未想过姐姐的背井离乡在农村劳作的辛苦。姐姐从未说过下放在农村所受的苦楚。只有有一次我们大家庭在酒店聚餐,盛汤的时候我盛到了一块肥肉,我讲怎么盛到了肥肉?姐姐说,你肯定从上面盛的,你想吃瘦肉,必须从汤底才能盛到,姐姐说,这是我下放农村时得到的经验。姐姐说在农村吃不到荤菜,只有过年的时候,才会杀猪,大家伙在一起会餐,别人盛到碗里的都是有肥有瘦的肉,姐姐盛到都是肥肉,又不舍得扔了,只好吃了,后来问别人从哪盛的瘦肉,人家说瘦肉沉底,必须用勺子从底往上盛,才能盛到瘦肉,听姐姐如此说,我才知道原来我和姐姐一样笨,没长吃心。母亲听到此处也插话进来,母亲说过去大家庭吃饭,偶尔包一回饺子,母亲总是吃不过我大娘,母亲一碗饺子没吃完,锅里就没有了,我大娘每次吃饺子都能吃上两碗,又馋又饿让母亲学会了观察,这一观察才发现,原来大娘几乎是一口一个饺子,或是一口一大半,所以吃的快,母亲如法炮制果然可以多吃一碗饺子了。

据说过去人为了能吃顿饱饭,都是先盛大半碗饭,赶紧吃完了,再嗨上足足的一碗饭,盛饭时恨不能用脚踩实在,为了能多吃一碗饭,饥饿让人生出这样的智慧,这应该是那个饥饿年代的记忆吧。

那个年代都说脸皮厚吃个够,脸皮薄吃不着,小时候最怕来客人了,客人一来,不兴女孩子上桌吃饭,只有客人走了,我们才能吃剩下的的菜饭,女孩子连上桌吃饭的机会都没有,还谈什么吃肉啊。那时候蔬菜花样不多,更别说是干菜了,记得那年父亲的徒弟两口子来吃饭,他们1958年来矿山工作,哪里认得海带,吃着怪好吃,忙问是什么菜,母亲告诉了他们,不知是不是他们只顾吃了,还是有听力障碍,竟然把海带听成了裤腰带,还嚷嚷着这菜好吃,名字还特别好记,如今他们也70-80岁了,说起这段往事还笑个不停呢。

1976年农村还用着油灯,我穷极想像也想像不出,姐姐是如何就着油灯看书习字的,艰苦过程我沒看过,我只看到姐姐考上大学又回到了城市。

大约是1990年我听李二矿师兄说,他下放农村总是吃不饱,不知是谁带头盯起了鸡窝,每天母鸡开始唱生蛋歌时,他们就严守阵地了,待母鸡离开窝就抓起尚有余温的鸡蛋,敲个口子就往嘴里倒,哪里顾得生熟,吞过了还意犹未尽的舔舔嘴角,生怕浪费一滴,感觉那个什么酒广告滴滴难舍,是不是根据知青当年吃鸡蛋触发的灵感,或许是吧!

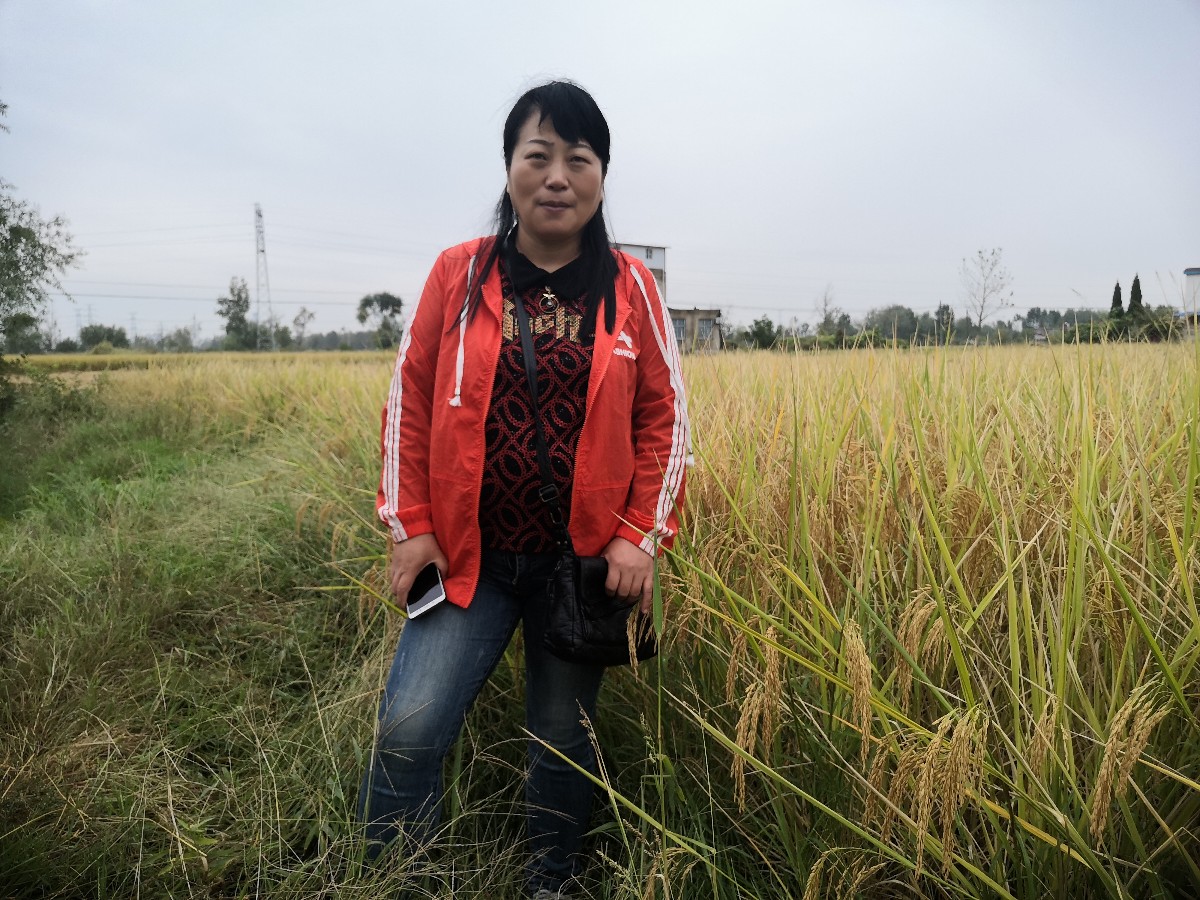

我算是70后了,对于下放知青就这么些记忆,还有的就是听来或看到的片断,碰巧昨天当年的知青回来了,因为关注他们的人太多,他们难得回来一趟也想听听乡音,再看看曾经的房东大爷大娘,所以我只好静静地听他们诉说,再看看他们青春岁月的照片,再对比如今鬓角已染白发的他们,唯有感叹岁月不饶人,更敬佩他们的知青精神,在那个年代如火如荼沸腾生活,他们哭过,累过,但他们都已从容走过,因为经过特殊年代的洗礼,他们已绽放出最美最亮的光茫,他们的奉献精神,值得我们好好学习,在这里我向所有的知青致以崇高的敬礼!再道一声:老知青,你们辛苦了!