感悟孙公祠

生命总是在不知不觉间被一点一点的取走,任岁月聚敛成为风霜。

两千六百多年了,水蚀、风侵、日月、山河都已经数移其主,还能剩下什么?

孙叔敖还在,芍陂还在。

当年栽下的垂柳已老得不行了,但安丰塘依然年轻。

孙叔敖何许人?时任楚国令尹,出身贫寒,一介布衣宰相。

他“施教导民”,“世俗盛美”,他吃穿俭朴,面瘦肌黄。

那时的楚王也还很年轻,只知道在寿州城里享受着美女簇拥,美酒如水,山珍海味麻痹了味蕾。

而在寿州城南三十多公里的地方,宰相孙叔敖正带领着方圆百姓,干着一件十分壮观的事情,一件事关楚国命运的事情:开挖芍陂,即今日的安丰塘。

开始的时候,人们总能看到有一个人整天在那一片地方转悠,以步为尺,反反复复的丈量着什么?我眼前闪现着他勘察的身影。

后来就是这个人发动数万农民,凭借原始的施工工具,荷石担土,深挖地,高筑堤,不知磨破了这里百姓的多少双肩和手。

我耳畔听到了他嘶哑的喊声,告诉人们在哪儿定桩。

他呐喊着,正和泥巴腿子一齐举夯。古代的号子,现代的风韵,汇聚在一起流淌,历尽艰辛,建成了亘古贯今的伟大的水利工程。

很多人不知道他做出了怎样的贡献,就是现在,这悠悠千古的安丰塘,也像布衣宰相孙叔敖一样,低调的近乎于无。

翻出满是尘埃的诗卷,欣喜的看到,终于有人还记载着他的丰功伟绩。

司马迁在《循吏列传》中说他在楚为相期间,政绩斐然,“施教导民,上下和合,世俗盛美,政缓禁止,吏无奸邪,盗贼不起”,而他个人生活也极为俭朴,经常是“粝(粗)饼菜羹”,“面有饥色”,为相十二年,死后却两袖清风,一贫如洗。

是的,他很贫穷,死后儿子依靠打柴拾荒为生。他又很富有,留给后人一口浩瀚的古塘……

四十平方公里水面,一个亿的立方,灌溉四十五万亩沃地,两千六百年的辉煌,它们相加,是天文数字,它们相乘,是裂变的能量。

安丰塘,吐纳川流,蓄汇兼备,疏堵结合,调节水量。使周围农田“大雨泄之,大旱灌之,连年丰稔受益也。”

这水,滋润了多少回干涸,流满了多少个粮仓……

向上游凝思眺望,大别山的泉脉,让安丰塘的源远流长。

灌溉为“藤”,库塘是“瓜”,“瓜结长藤”壮美了淠史杭。

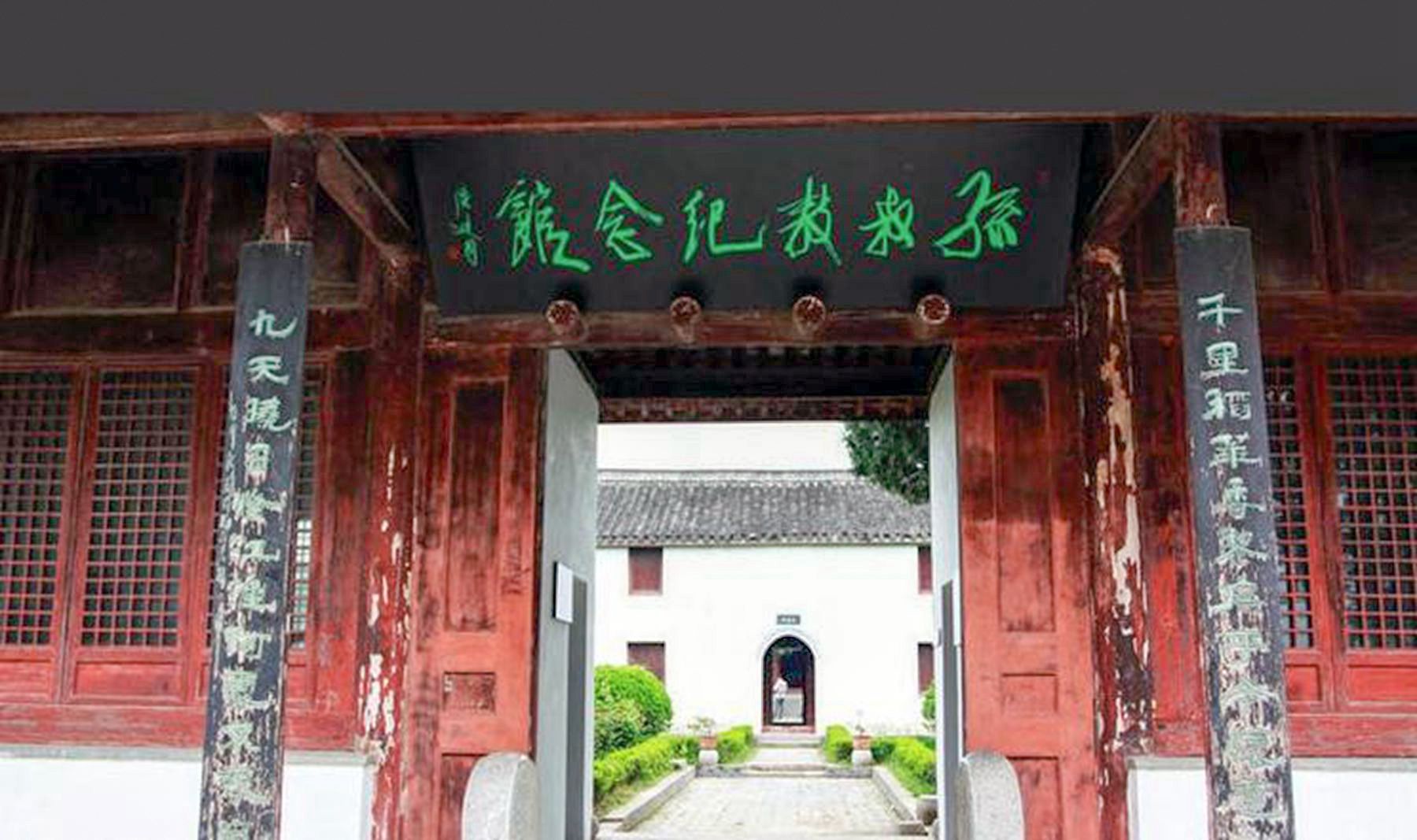

人民也没有忘记这位布衣宰相,为了纪念这位为人民做了好事的孙相国,早在北宋之前就在安丰塘北端建立了“孙公祠”,历代文人多有诗文赞誉孙公修塘之益。

孙公祠,既是对一代贤相治水业绩的礼赞,又有一种信仰神灵的崇拜意味,当算作“孙叔敖纪念堂”吧。

孙公祠前,塘水波光粼粼,堤坝垂柳依依;祠内,苍松遒劲突兀,殿宇雕梁画栋。

正殿里,一尊孙叔敖半身塑像捋髯注目,似乎是在凝望着千里平畴、丰收田野。

瞧着那慈眉善目、蔼然可亲的形象,当地老百姓把他奉若神明,既可以招福纳瑞、散财济世,又能够预卜吉凶、避邪驱灾;廊庑下,一方方碑刻洋洋洒洒,记述了千百年来芍陂变迁、兴废印迹。

我走进了孙公祠,把老人家的画像端详,《史记》上说他:“三得相而不喜,知其材自得之也;三去相而不侮,知非己之罪也。”描述出他一副对官位淡定的气概,令人深感他人格的高尚。

国内著名文物古建专家罗哲文、单士元等参观安丰塘后信笔题词:楚相千秋绩,芍陂富万家。丰功同大禹, 伟业冠中华。这一评介,毫无虚言。

了解了这些,我们难道还不够吗?如画的风景,可以说是唾手可得!但是,能几千年来,一直为老百姓谋利益、能做到为官一任,两袖清风、造福一方,这个不是容易做到的。

所以,我特意来到这里,就是亲眼看看为历代百姓谋利益的安丰塘,就是来为孙叔敖这位清官、贤官,献上我的一柱香,祭拜这位先贤!