凤台新研会组织“学术研究会”会员参观凤台县抗日民主政府纪念园

图文/淮上老骥

2020年6月11日上午,凤台县新四军研究会组织“学术研究会”20名会员,冒着酷暑,驱车前往淮南市潘集区参观“凤台县抗日民主政府纪念园”和“凤台县抗日民主政府旧址”,瞻仰革命先烈遗容,学习革面前辈可歌可泣的英雄事迹,接受革命传统教育。

纪念园筹建于2003年,位于淮南市老潘集。纪念园里收录各个历史时期的重大事件、重点人物、重要战斗的历史资料、遗址、遗迹和文物等近200幅图片和部分实物。真实地再现了无数革面前辈出生入死,赴汤蹈火,感天地、泣鬼神的英勇壮举。今年,正是“凤台县抗日民主政府”成立80周年。在这个特殊的日子里,大家怀着对革命前辈无比敬仰之情,认真聆听解说,仔细观察图片资料,用心记录、拍照,受到了一次深刻的革命传统教育。

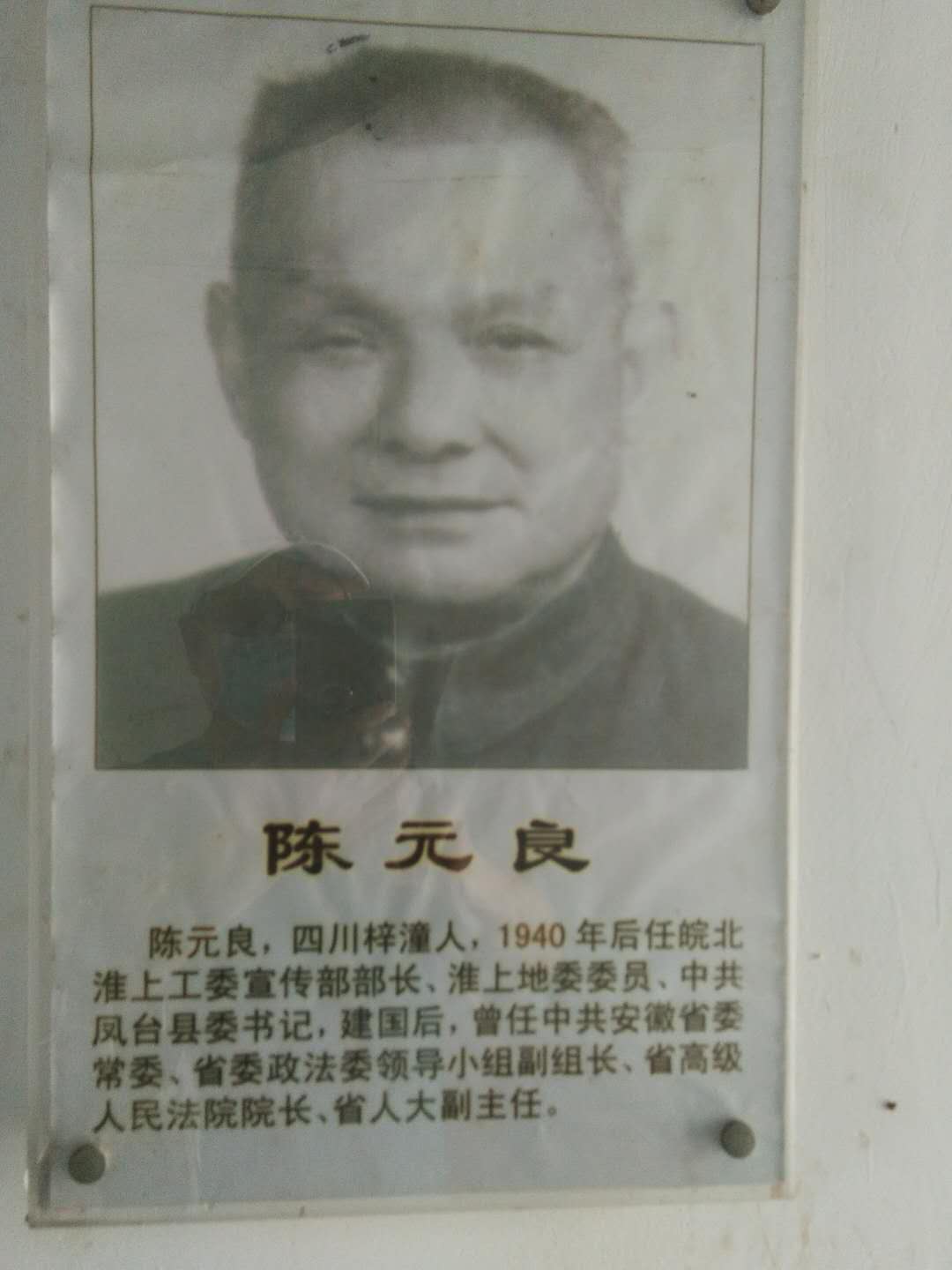

部分革命前辈事迹:

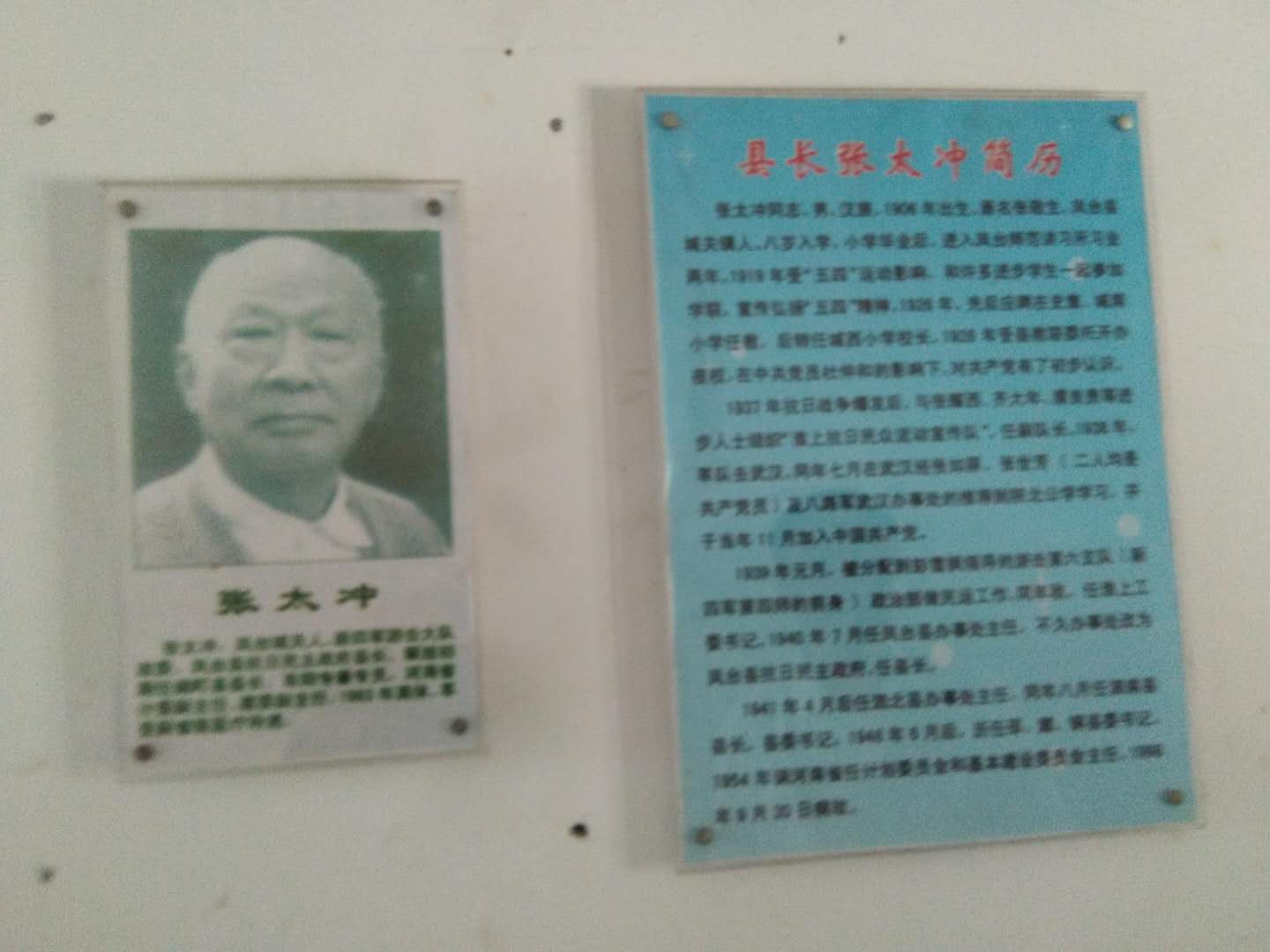

自觉投身革命的知识分子张太冲

胡焕亮

张太冲(1907-1998年)原名张敬生,生于清光绪三十二年,祖居安徽省凤台县城关镇。父、祖辈皆以经商为业,郊区尚有祖上遗下薄田十余亩,本属殷实人家,但父亲去世较早,兄妹五人全靠母亲一人拉扯长大,生活依然比较清苦,从小便养成了自强自立的性格。

张太冲八岁读书,发愤求进,学业优良。小学毕业后,进入凤台师范讲习所继续深造,进一步奠定了文化基础知识,社会知识面也更加丰富。他目睹反动政府的腐败无能,思想上已萌生了叛逆的念头。1919年,反帝反封的“五四”爱国运动爆发,革命思潮波及凤台,他和许多进步学生一起参加学联,走上街头游行示威,热情宣传“五四”精神,散发传单,进行演讲,呼吁民众与社会反对北洋军阀政府丧权辱国的外交政策。声援北京、上海等大城市的爱国学生运动。由于他的突出表现,在同学中树立了很高的威信。

1926年师范毕业后,张太冲先后应聘在史集、城南、立达等五所小学任教,后又转任城西小学校长。教书之余,张太冲非常注意在师生中致力于爱国主义宣传教育工作。此间,他开始接触到中共地下组织,在中共地下党员的影响下,他如饥似渴地学习与钻研进步书籍和刊物,接收新思想,崇尚新潮流。1928年,受县教育界联合会委托,张太冲开办了夜校,为中共地下党员蔡效唐领导的县警备大队官兵上课。1935年,张太冲结识了文昌宫小学教师、中共地下党员杜仲和老师,在杜仲和的影响下,他对中国共产党有了进一步的认识,逐步树立了革命的世界观和人生观。受其影响,其兄张孝伯亦由一个普通城市知识分子成长为一位爱国学者、诗人,解放后受聘于上海文史馆,参与编篆了《诗韵新编》等多部重要图书典籍,有《遁天楼诗存》一集流传于世。

1937年,“七七事变” 爆发,侵华日军向我国发动了全面侵略战争。在国破家亡、民族危机日益深重的情形之下,张太冲毅然决然,与淮上革命老人张耀西以及齐大年、濮良贵等青年进步知识分子一起,组织了一支“淮上抗日民众流动宣传队”,张耀西任队长,他任副队长,积极投身抗日宣传工作。这支宣传队在他的带领下,编印抗日资料,编写抗日小节目,散发抗日宣传资料,有时甚至冒着敌机轰炸和敌特汉奸的破坏,深入城乡向广大民众宣传抗日救国的形势和道理。1938年,这支宣传队一路宣传到武汉,深受沿途军民的欢迎和好评。在武汉,经共产党员张如屏、张世芳(方冰)及八路军驻武汉办事处的推荐,张太冲辗转奔赴延安,进入陕北公学学习,并于当年11月参加了中国共产党。

1939年元月,经过一年半时间的学习,张太冲在陕北公学结业,被分配到彭雪枫领导的八路军游击第六支队政治部做民运工作,后任独立大队政委。在此期间,他曾率队在津浦路东阻击破坏抗战的国民党第十四游击纵队马馨亭部去泗州,并巧妙设伏,几乎全歼马部。在战斗中,张太冲充分调动广大指战员的战斗热情,巧妙利用地形地物,自己身先士卒,奋勇杀敌,直至取得战斗的全面胜利。同年秋,他调任淮上工委书记。

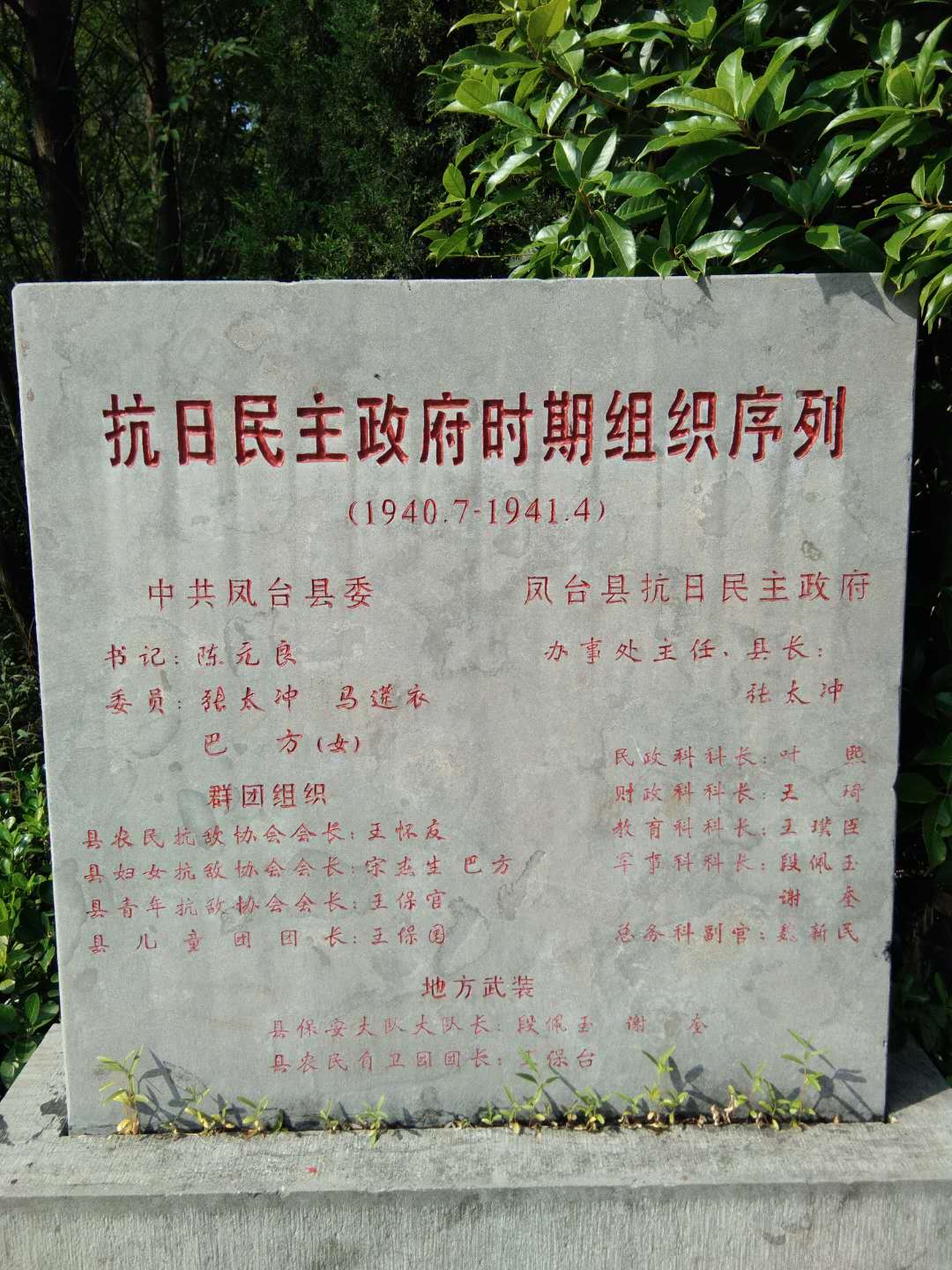

1940年,抗日战争进入相持阶段。张太冲被组织上调回家乡凤台县,负责开辟新的抗日革命根据地,担任中共凤台县办事处主任,驻地离凤台县城四十华里之遥的偏僻乡村——潘集。根据斗争需要,办事处不久改为凤台县抗日民主政府,张太冲被任命为县长,为家乡的抗日斗争和民主政权建设做出了积极的贡献。

1941年,张太冲调任皖北泗北县办事处主任,同年八月改任泗南县县长、县委书记,并在铜山县组织成立红色政权。1946年6月后,历任邳、濉、铜县县委书记。

1948年秋,淮海战役方兴未艾,张太冲调任涡阳县县长,不久又调任阚疃县县长,在两地为动员广大人民群众支援前线做了大量工作。1949年阚疃县撤销,张太冲调阜阳地区,升任专区行署副专员。任职期间,他按照分管工作职责,经常深入基层,,了解民情民意,指导地方政府做好各项工作,深受干部群众称赞。

1951年,张太冲调淮河水利委员会,担任工程部副部长。在此期间,他带领有关负责人和工程技术人员深入淮河干、支流域,进行了大量的调查研究和实地勘察工作,掌握了翔实的第一手资料,为贯彻党中央、国务院治理淮河的决策意图,制定了切实可行的方案,提供了可靠依据,并且着手解决了大量实际问题。后因与安徽省委某领导意见不合而受到排挤,于1954年离开安徽调河南省工作,先后担任河南省计划委员会和基本建设委员会主任等职,直到1966年文化大革命开始。在河南省工作的十余年间,张太冲依然保持着战争年代的老传统、老作风,勤勤恳恳,兢兢业业,为社会主义建设事业做出了应有的贡献。

张太冲离休后住郑州市省直干休所。1998年9月30日病故,终年91岁。

(右为丁文山)

抗日英雄丁文山

文/胡焕亮

1901年丁文山出生在汪家庙丁家岗(今属平圩镇)的一户贫苦人家。由于家境贫寒,他仅读过两年私塾。他当过学徒,做过生意,幼年的他饱尝人间世态,对污吏劣绅的恶迹,人民的疾苦,常有不平之辞。他为人正派,办事公道,排行老四,人又称“丁四老板”。

1928年丁文山经淮上早期党员程阔庭的介绍入党,是我党早期党员之一,大革命失败后他秘密从事党的地下工作,他在汪家庙开办农民夜校,宣传党的政策和主张,秘密发展党员。曾先后参加了我党领导的瓦埠暴动、黄家坝暴动、店集河工罢工等。

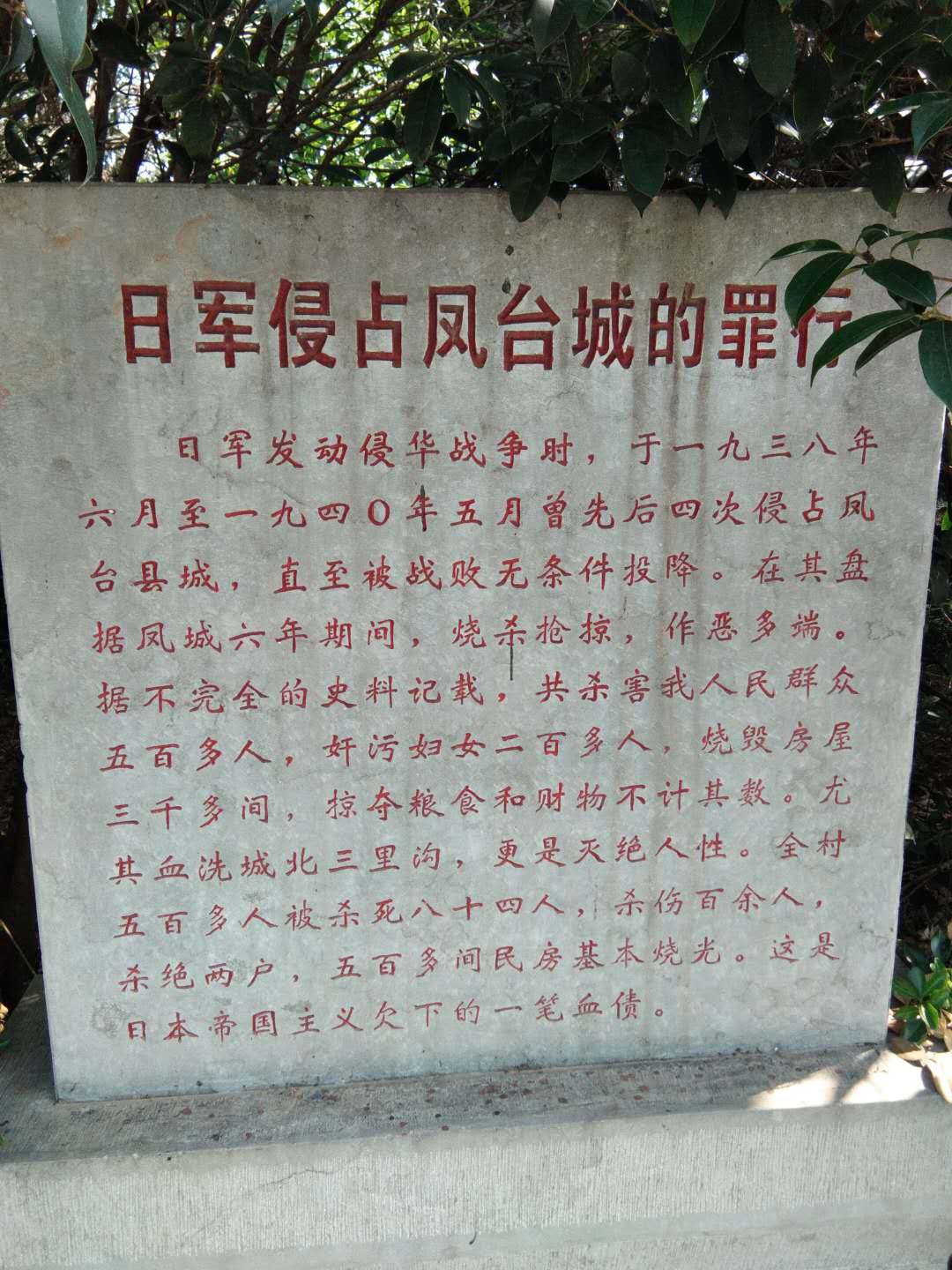

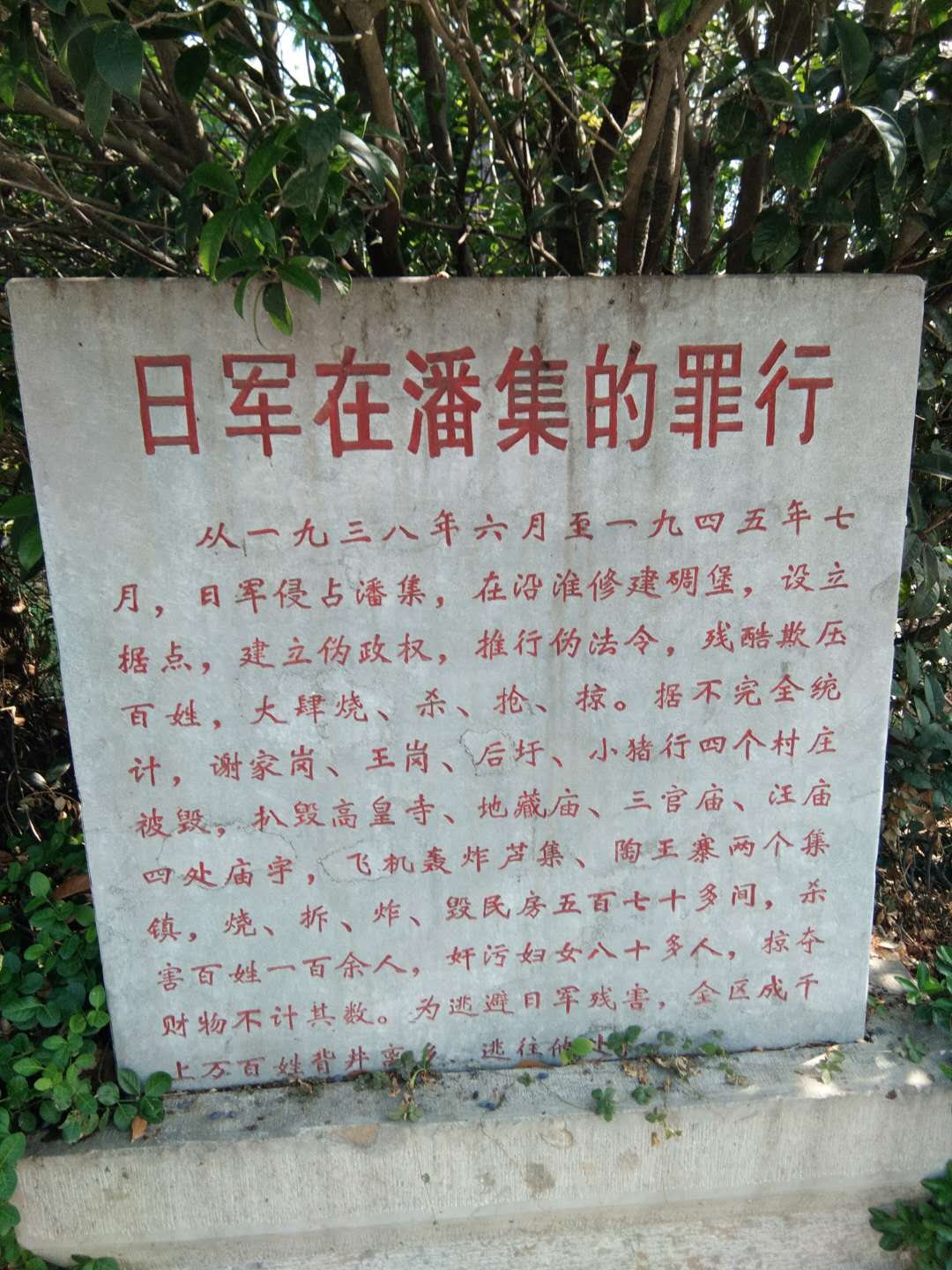

1937年七七卢沟桥事变爆发,中国进入全面抗战。1939年凤台沦陷,日军在凤台县城和田家庵均有小部分驻军。在凤台东北乡有日伪军,他们烧杀抢掠、奸淫妇女、无恶不作、罪行滔天。为抗日救国,1938年中共凤台县委和凤台抗日民主政府成立,孙广贤任书记,丁文山任副书记兼第二区队区长。自此,丁文山在凤台县委的领导下多次打击驻淮日军、日伪军,不仅巩固了抗日民主政权,也极大鼓舞了沿淮儿女抗日的斗志。至今在淮河岸边仍流传着“丁文山打鬼子”的故事。

星夜奇袭日炮楼 1940年农历6月中旬的一天夜里,当蜷伏在老牛坟炮楼的日军正酣然入梦时,时任抗日民主政府的二区区长丁文山带领区队武装15名战士,每人编一条柳条帽,借助点点星光,神不知鬼不觉地埋伏在炮楼周围,随着丁区长的一声命令,顿时枪声大作,子弹从四面呼啸而来,日军吓的惊慌失措,不敢出来,从炮楼上借助探照灯拼命射击。丁文山又让战士将柳条帽放在土堆上,迅速撤离,敌人以为土堆上的柳条帽就是偷袭战士,闹得小鬼子打了一夜枪。

平家滩上收获多 1940年11月的一天下午,他带领二区队30余人,借助枯黄的芦苇掩护下,在淮河平家滩设伏,一艘日军货轮和日军汽艇正从西向东从淮河行驶,在货轮进入埋伏圈后,丁文山身先士卒,队员们像天降神兵,长枪短枪一齐向日货轮和汽艇猛射,护送货轮的日军,吓得面如土色,无力抵抗,丢下货轮,乘汽艇直奔田家庵方向。这次偷袭打伤几名日军,截获一艘日军货轮和满满一船军用物质。受到新四军四师师长彭雪枫的表扬。

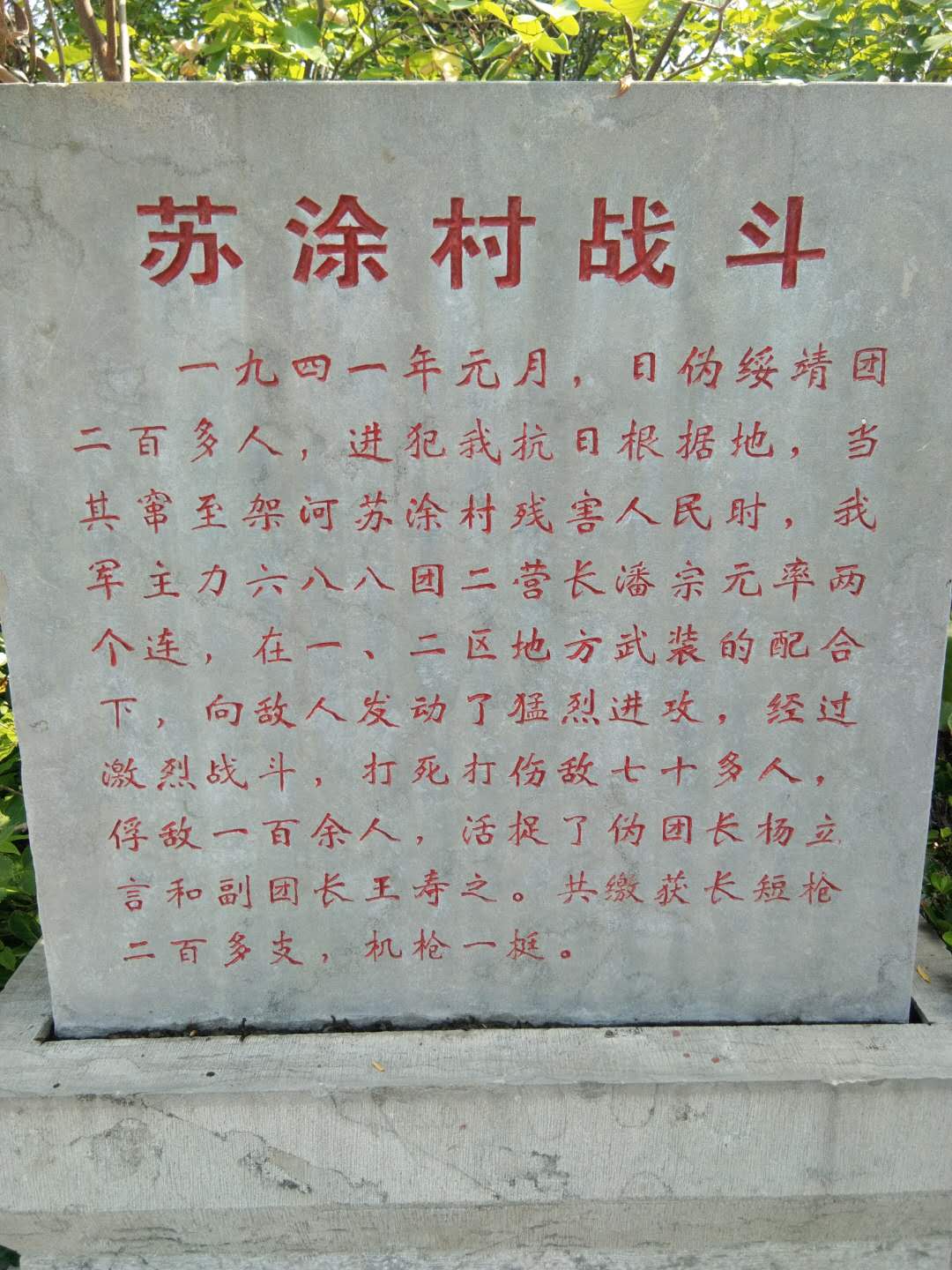

苏涂庄上立奇功 1941年1月21日,接凤台县委指示,日伪绥靖6团窜入田集东朱家沟沿过年,要求丁文山带领二区队星夜和一区区长王子云到谢街西北瓦沟沿集中待命,新四军688团冯团长带了一个营的兵力也先期到达,为统一指挥一区队和二区队合成一连,他们配合688团连夜急忙赶到朱家沟,但扑了空,敌团已向架河苏涂庄逃窜,第二天凌晨六点在苏涂庄和敌人遭遇,我方战士英勇善战,火力充足,敌人不堪一击,这次战斗打的十分漂亮,全歼敌人280余人,活捉日伪团长杨立言,副团长王寿之,缴获枪支200多条和1挺机枪。

民国30年4月,凤台抗日民主政府转移路东。5月,丁文山被调往邳濉铜地委工作,不久,奉命到刚被收编不久的36中队任政治委员。到职仅9天,这个部队叛变投敌,丁文山被捕,关押在徐州监狱。他联络狱中党员,秘密成立了“狱中党支部”,任组织委员。一天,因敌人残忍地折磨难友,丁文山怒不可遏,大骂日本看守,遭敌严刑拷打。残酷的日军放狼狗咬他,丁文山坚贞不屈,仍大骂不止。由于流血过多,昏死多时不醒,被敌人扔在徐州东门敌坟场上,幸被八路军炊事员老张头发现救回。为此,邳濉铜地委把他的事迹编印成册,并用快板书在部队广为宣传。

新中国成立后,丁文山历任凤台县县长、阜阳地委农委主任、寿西湖农场厂长、省林业厅副厅长等职务。1974年丁文山病逝于凤台,享年74岁。英雄作古,浩气长存,他舍生忘死、抗日救国的精神,永远激励着一代又一代的沿淮儿女。