《平凡的世界》中,这几个血性男人

(一)忠厚传家远,诗书继世长

孙玉厚毫无疑问是路遥描写人物中的根基。是一个苦命的人,他一辈子几乎都在勤苦劳作中度过,过着缺衣少食的贫苦日子。他是中国社会最底层的一个普通农民,是中国千百万农民中的典型代表。他最大的弱点就是老实无能,最大的优点就是勤劳、忠厚、硬正。他年轻时也曾有过魄力和豪情,比如他也曾闯过山西柳林,比如把弟弟孙玉亭送去上学读书,希望能为孙家培养出一个人物等等。但是他最大的成就不在这些事情上,他最大的成就在于他“培养”出了孙兰花、孙少安、孙少平和孙兰香四个优秀的子女。他是土壤,是铺路石,是泥土里的根,在这块土壤上长出了孙少安、孙少平和孙兰香这几株大树。

忠厚传家远,诗书继世长。我用这十个字,可以写尽了孙玉厚和我们的父辈。

(二)时代造就悲剧人物

我常想,我也像这个人。名叫玉亭却站立不稳。

孙玉亭生活在那样的年代,他是实实在在的一个人物,顺应时代潮流,对党的革命事业忠心耿耿。正是由于他的忠心耿耿,所以他不自觉地成了政治运动的玩偶,他对党的极端热爱和对领导的极端崇拜使他毫不怀疑地执行着“左倾”的各项指令。他从来都不会考虑这些指令是否正确,是否值的他贯彻和执行。他做的就是不顾一切地完成,完成上级给的任务。在革命事业上他是个很有才干的人,同时在革命事业上他有着不屈不挠的精神,可是他的光景日月却过的一盘散沙,穿的鞋时常会从脚上飞出去。

他对上级言听计从,百依百顺,时常给上级打小报告,迂腐至极。同时他也懦弱胆怯,明知自己的嫂嫂对自己有恩也很尊重自己的嫂嫂,可是在自己的老婆欺负嫂嫂的时候却不敢支声;因偷情被困时吓的脸色灰白,浑身流汗。

这个不算人物的人物,作者把他放在特定的环境和人群里,使得他的形象显得活灵活现。

(三)谁人不想福满堂,无奈命运无法扛

这个人好强。不说生产队的时候他在双水村那些好强的事,单说生产队解散以后,他还想“把光景谋到众人前面去!过几年再看吧,他田福堂还是双水村首屈一指的人物!”这个强人啊!

但是强人往往心强命不强,田福堂不仅自己身体有严重的气管炎,而且儿女们的的婚事也都让他不顺心。女儿女婿不和,儿子又要娶一个寡妇为妻!看过《平凡的世界》一书的人大概都不会忘记田润生和他商量要娶寡妇郝红梅为妻时田福堂的反应,路遥这样写道:“当他听儿子说要和一个带孩子的寡妇结婚时,就象头上被敲了一闷棍,一刹那间几乎要晕过去了。天啊!他上辈子作了什么孽,逢应上这么两个气老人的儿女呢?女儿的婚事已经够他痛苦了,现在儿子又来活活地把他往死里折磨!

路遥用了“虎啸”和“吼叫”两个词来形容田福堂盛怒时的气魄,足以见出田福堂的虎性人格。

(四)党魂人物田福军

痛失爱女晓霞,这位父亲踉踉跄跄!

田福军出场时是原西县革委会副主任;到小说的最后,田福军已成为陕西省委副书记。田福军为人正直,胸怀宽广,对别人的旧过很释怀,并且有才干,好学,知识渊博。他是一个很有爱心的人。他为政的措施里基本都贯彻着仁民爱民的精神。他一个人不辞劳苦、徒步深入偏远的山区走访民情,看到饿晕了的村民就马上命令村长搬来储备粮,甚至不惜违反上级的规定,大有古代的贤官在灾年违背皇命开仓放粮的精神。

根据小说的设定,田福军是整个官场矛盾的中心,通过他从失意到升迁的历程,将同时期中国政坛的风云变幻和政策的大变革图表式地记录出来。是党魂人物!

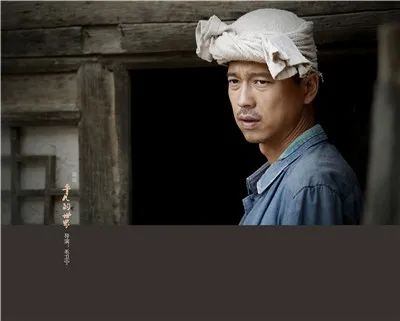

(五)顶天立地孙少安

孙少安不仅要同与生俱来的贫苦搏斗,还要处处提防来自村书记田福堂的算计,出于对孙少安才干和威望的嫉妒以及“骚情”其女田润叶的不满,田福堂多次利用“阶级斗争”陷孙少安于困境。孙少安就是在这样来自家庭和政治的“双重压力”下顽强抗争,负重前行,显示出强大的生命力。

不屈服命运,无论家庭多么“烂包”,他从未显露出对家庭的厌恶和嫌弃,他对全家老少所表现出来的责任感令人起敬,而难能可贵的是,他能将对家庭之爱扩展到对全村村民的爱,这是超出农民狭隘门户观念的。从担当一队之长到后来招揽村民到自己的砖厂上工,以及慷慨捐资助学可以看到这一点。而他对自己初次创业失败村民对他的“背叛”更表现出令人敬佩的胸襟,在二次创业成功后仍不计前嫌地帮扶他们,孙少安是作者极力塑造的“仁者”的典型。

允许一部分人先富起来,在富裕起来之后,出巨资为村里翻修学校,并当选为新一任村民委员会主任。尽管只有高小文化,孙少安凭借生活的历练和聪慧的天资,使他对社会有着超出一般农民境界的独到理解。例如他初次见到田福军时一番让“农民撒手干想干的事,上面不要老指手画脚”的言论,其实质就是解放农村生产力;还有他在文革末期搞的“生产承包责任组”,其内容已同改革开放后的家庭联产承包责任制相差无几。

顶天立地孙少安,他是《平凡的世界》作品中的灵魂。

(六)青春年少志难平

青春年少志难平,他对理想生活和理想自我的执著追求。

少平生在农村,如果说当初的艰苦求学是为了走出农村,寻找出路,这是可以成立的。而后期,随着年龄的渐增,他已不再只是寻求出路,而是开始构建较理想的生活。同步建设的,更深层次的是自我价值的实现。小说中并没有让他过上舒适安逸的生活,而是给他安排了丰富跌宕的情感经历,浓墨重彩写少年的心路历程。在最后的抉择中,少平选择回到大牙湾煤矿与那对孤儿寡母互相照顾,不能不说包含了对理想自我的取向。正因为执著,他才一路走得那么激动人心,每做一件事都能引起读者得热切关注。小说流露出的那么一股昂然向上的精神,在少平的性格中充分地体现。没有这一性格的明确性,大概难以写出少平如何挨饿上课,如何奋斗,如何扛起责任走过那么多的沟沟坎坎!

少平的身上也具有着很强的主体性。人的性格不是永恒不变的,也正是这么多的苦难给他一种品质并渐化成为性格,一直秉持,发展着这一性格,带入生命的每一项活动中。也正是从这些活动中,一次次提高,坚定自己的做法,直至成为他的烙印。小说结尾写少平回大牙湾煤矿照顾那母子俩时,那是他主动的对自己的要求,我不觉得伟大,而恰恰是感动。当你不觉得是伟大而是感动时,他就是真实的,深入心中的。

(七)罐子没装满银子,装了幸福

路遥说,大上海小旅馆里的这面镜子,不仅照出了他的嘴脸、他的衰老,而且也照出了他前半生荒唐而愚蠢的生活。小旅馆中的这面镜子就像“照妖镜”一样,照出“鬼”的王满银,也“照”出了“人”的王满银。他破天荒的没到过年就回家,此时的王满银已经是快四十岁的人了。他决定不出去,甚至跟着妻子一起下地干活。在《平凡的世界》结局的时候,王满银得到了大圆满的结局,他在孙少安的砖厂干活,此时他拥有爱她的妻子,孝顺的子女。

我把王满银的故事又过了一遍,这次得到了不一样的东西。平凡的世界中的每个人,都在为了他的那个世界的存在而奋斗,他们都曾或多或少地失去挚爱的东西。只有王满银是个例外,他归来的时候,还有妻儿在等着,他好像一点儿也没有失去。我骂过这个人“狗日的”,却突然有些羡慕嫉妒他!

可是我们呢?那些自诩是王满银的人,我们可曾失去什么?可曾后悔常年在外流浪的生活。

最后,愿每个人都能爱其所爱,得其所爱,愿迷途中的人早点儿醒悟,愿这个世界上不再有悲剧!

这些有血有肉的陕北汉子,正是中国人民励志的缩影。