谒孙家圩子红色纪念馆

胡焕亮

绿竹环围青草茂,清幽静谧隐乡村。

庄严肃穆稳军帐,镇静神怡定卦坤。

帷幄运筹天下计,沙盘决胜弈中论。

京杭沪战垂青史,万众同欢凯旋门。

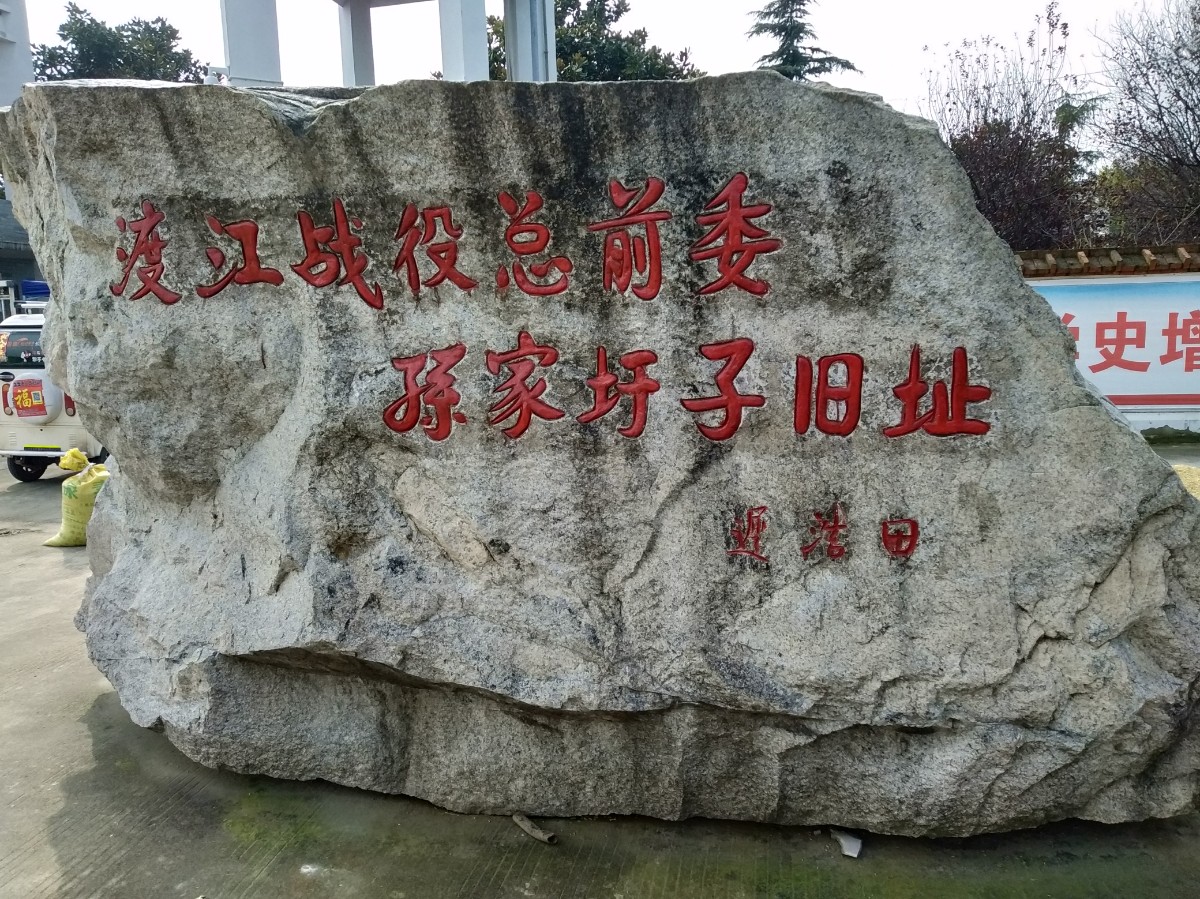

孙家圩子旧址

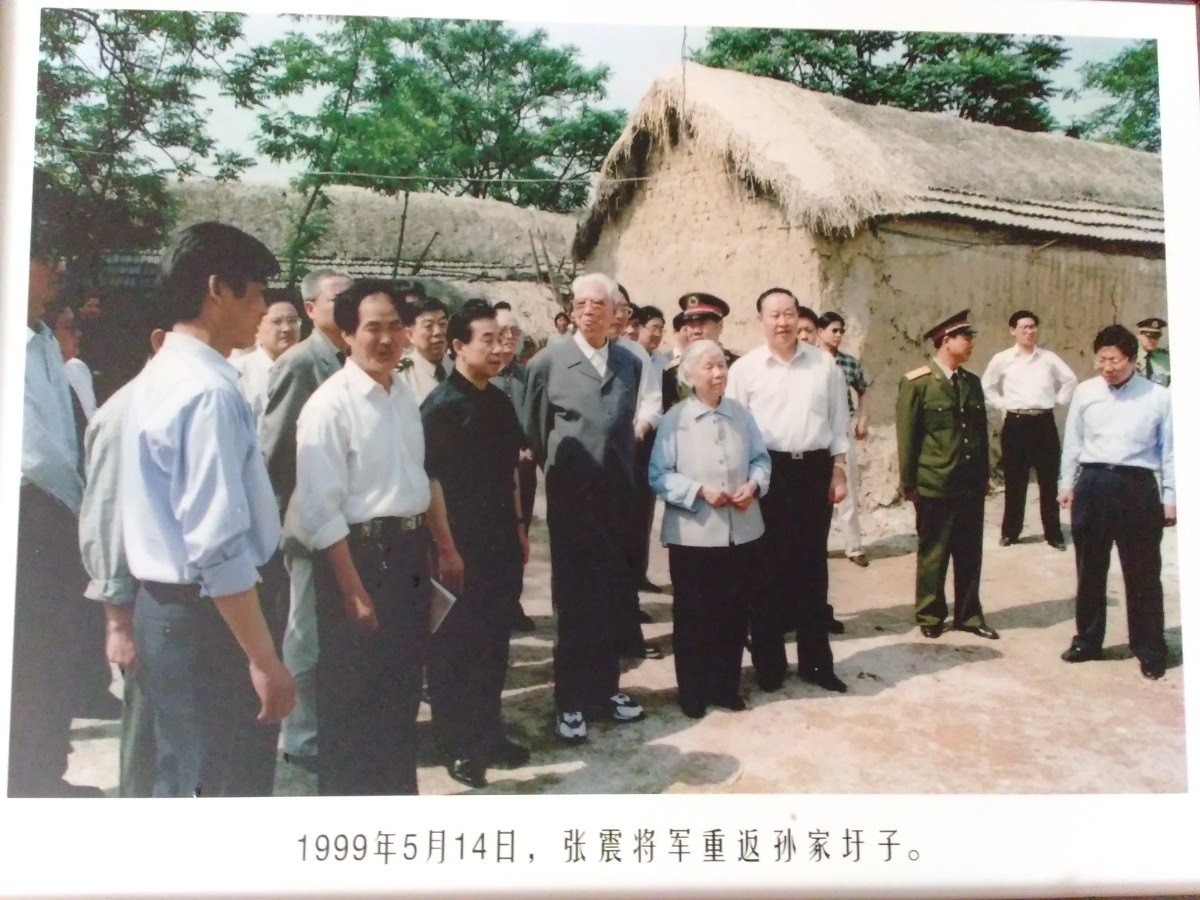

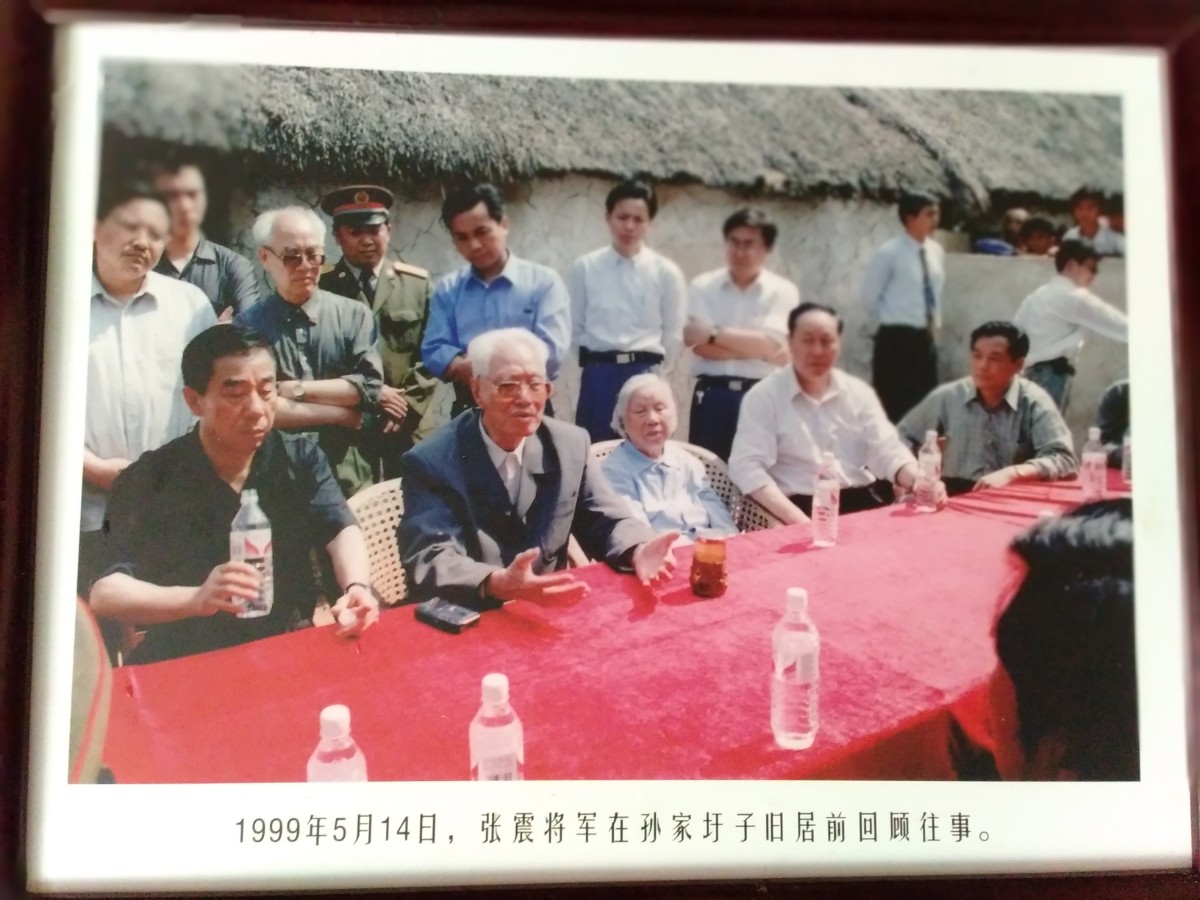

座落在蚌埠市蚌山区燕山乡孙家圩子村的渡江战役总前委旧址,在中国军事史、中国革命史和中国现代史上具有十分重要的地位,是省、市爱国主义教育、革命传统教育和国防教育基地,距市中心约7公里,由蚌官路可直达,约需15分钟车程,交通十分便捷,是蚌埠市重点开发的旅游项目。 渡江战役的决定性胜利,是邓小平以伟大无产阶级革命家的雄才大略所绘制的宏伟蓝图得以实现的结果。蚌埠孙家圩子,邓小平的“一支笔”刻划在我们心中的记忆,将使沉睡多年的孙家圩子变成红色旅游的热点。孙家圩子开发建设的重要价值,在于贯通了中国人民解放战争取得伟大胜利的轨迹,起到了红色旅游承前启后的历史作用。2001年5月张震副主席对渡江战役总前委驻地旧址进行过视察,并对修复总前委驻地旧址寄予了很大期望和很高要求。

1949年元旦前后,解放战争中的辽沈、淮海、平津三大战役以人民解放军的胜利而结束。为了取得中国革命的胜利,粉碎美国和国民党划江分治的阴谋,党中央适时提出“打过长江去,解放全中国”的口号,并决定成立渡江战役总前委,全面负责指挥渡江战役。

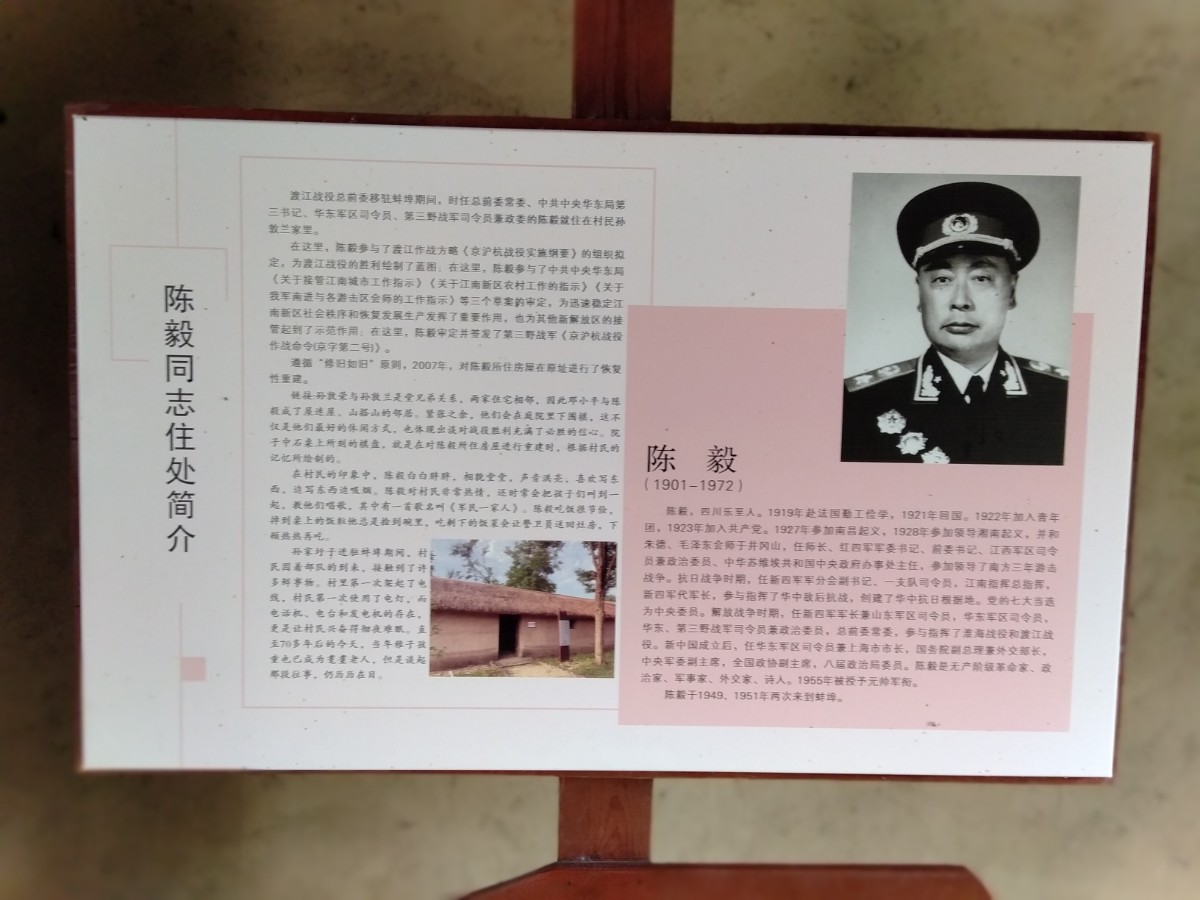

经中央批准,渡江战役总前委由邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林五人组成,邓小平为总前委书记。

1949年3月22日,邓小平、陈毅、谭震林等率渡江战役总前委、华东局、华东军区前方机关和三野司令部由徐州进驻到蚌埠东南的孙家圩子村。

1949年3月下旬,粟裕停止疗养,由济南经徐州返回三野指挥机关。此时,三野指挥机关已与华东局、总前委一起南下,进驻蚌埠东南的孙家圩子。1949年3月28日早晨,粟裕到达孙家圩子,当天下午就听取了张震参谋长的汇报,进一步研究渡江作战方案。他们分析渡江作战准备情况和客观条件,认为在我军占有绝对优势的条件下,在100多公里战线上实行宽正面渡江作战,敌人防线空隙甚大,兵力强弱不等,防不胜防,我军一处成功,其他各处即可继续生效。只要准备更充分,组织得更好,对各种意外情况有应付办法,则渡江成功是有保证的。渡江成功以后,力求苏南和皖南两方面迅速东西对进,打通联系,集结兵力,形成对南京的包围,对沪杭及赣东警戒,先争取解决南京问题,再逐步解决沪杭问题。决定将主渡方向选择在江阴、扬中地段,以求迅速截断京沪交通,切断南京周围之敌退路。总前委与华东局决定,三野前委继续由粟裕主持,并率领三野指挥机关按原计划东移苏中泰州地区,统一指挥三野全部渡江作战。3月30日,以三野前委名义将三野渡江作战准备情况和作战部署上报中央军委并二野,同时发出《第三野战军京沪杭战役作战命令》(京字第2号)。

1949年3月31日,总前委制定了《京沪杭战役实施纲要》,决定于4月15日全线渡江作战,整个战役分为三个阶段:第一阶段达成渡江,实行战役展开;第二阶段达成割裂包围敌人之任务,并确实控制浙赣线一段,断敌退路;第三阶段分别歼灭包围之敌,完成全战役。第一阶段作战,分为三个突击集团,东路突击集团由三野第八、第十两个兵团组成,中路突击集团由三野第七、第九两个兵团组成,西路突击集团由二野3个兵团组成。东、中两路(4个兵团)统归粟裕、张震指挥。两路之具体作战部署,第七、第九两兵团之东进路线,均由三野首长以详细命令规定之。《纲要》强调指出,无论敌人采取何种处置,情况发生何种变化,中、东两路主力必须实行东西对进,力求迅速会合,达成割裂包围敌人之目的,“此着实为全战役之关键”。这个《纲要》于4月1日上报中央军委并告刘伯承、张际春、李达。4月3日,中央军委复电“同意《京沪杭战役实施纲要》”。

1949年3月22日—4月5日,邓小平、陈毅、谭震林、粟裕、张震、张爱萍等革命先辈率渡江战役总前委、中共中央华东局、华东军区、三野等四大机构进驻孙家圩子,对渡江战役进行了精心的部署。

1949年3月经过慎重考虑和反复比较,总前委接受了时任皖北区党委书记曾希圣的建议,1949年4月初邓小平和陈毅率领总前委机关转移到合肥以南的瑶岗村主持全局,刘伯承主持二野前委指挥西集团作战,粟裕主持三野前委并直接指挥东集团作战,谭震林指挥中集团作战。