游蚌埠张公山

淮上老骥

巍峨塔耸瞭珠城,淮水东流舟楫行。

名将隐居留美誉,禹王治滥遗殊荣。

湖心环岛景光秀,亭榭藏廊奇石峥。

倭寇当年燃战火,观音寺庙毁刀兵。

感谢诗友唱和:

恭和淮上老骥《游蚌埠张公山》·文/魏龙恩

化陂湖上忆张公,岳庙观音倒看雄。

塔望淮河今古水,碑吟蚌埠毕箕风。

珍珠玉女迎游客,亭榭码头集转篷。

茶品半山诗半岛,园中园里老玩童。

和淮上老骥诗友游蚌埠张公山(中华通韵)

刘广地

飞身淮畔座塗东,林茂花繁欣向荣。

登塔珠城收眼底,临湖岛影漾波中。

观音庙毁侵华寇,张将军遗傲雪松。

紫燕伴民晨练舞,莺歌悦耳乐游童。

张公山风景区是国家AAAA景区,位于安徽省蚌埠市西南部,地属禹会区,以张公山公园为主体。公园由张公山和化陂湖(现更名张公湖)组成,湖中有半岛。园内山水相映,景色秀丽。湖岸曲折,遍植垂柳;山坡苍松翠柏,曲径通幽;山顶建有望淮塔。园东部建有游船码头、半山茶社、水上餐厅、水榭长廊等;还有苏州园林风格的园中园,内建淮河碑林、酒楼等。园西部有动物园;园北大门西侧辟有儿童乐园,有“玩童”、“母子羊”、“春雨”等雕塑。始建于1975年,1983年正式开放,占地总面积110.6公顷,其中、陆地面

积56.6公顷,山顶海拔71.2米。

张公山是历史文化名山涂山山脉的组成部分,有着悠久的历史,据《怀远县志》记载:明朝嘉靖年间此山就叫张公山,山下一湖,名化陂湖,现更名为张公湖。相传,明朝有个张姓战将,解甲归田,隐居山下,由于他德高望重,当地百姓尊称张公,张公山因此得名。

清朝,张公山顶建有寺庙,每年还有一次初春庙会。该庙原名“寺山庙”,后改名“中岳庙”,又改为“观音庙”。由于庙的基础南高北洼,庙门朝北,当地百姓又称之为“倒座观音庙”。民国27年(1938年)日军侵占蚌埠后,寺山庙遭到彻底毁坏。

1973年,蚌埠市政府决定利用张公山与化陂湖的自然风景和优美环境,将此山辟为公园,1975年建园工程全面开工。1983年7月1日,张公山公园正式对外开放。

从1986年以来,张公山公园各项基础设施和景点建设日益完善。先后建成了湖滨餐厅、水榭长廊、园中园、望淮塔、儿童乐园、月季园、动物园等。

2009年被国家旅游局授予国家AAAA级风景区称号。

2012年,经蚌埠市政府会议研究,对张公山景区进行提升改造。

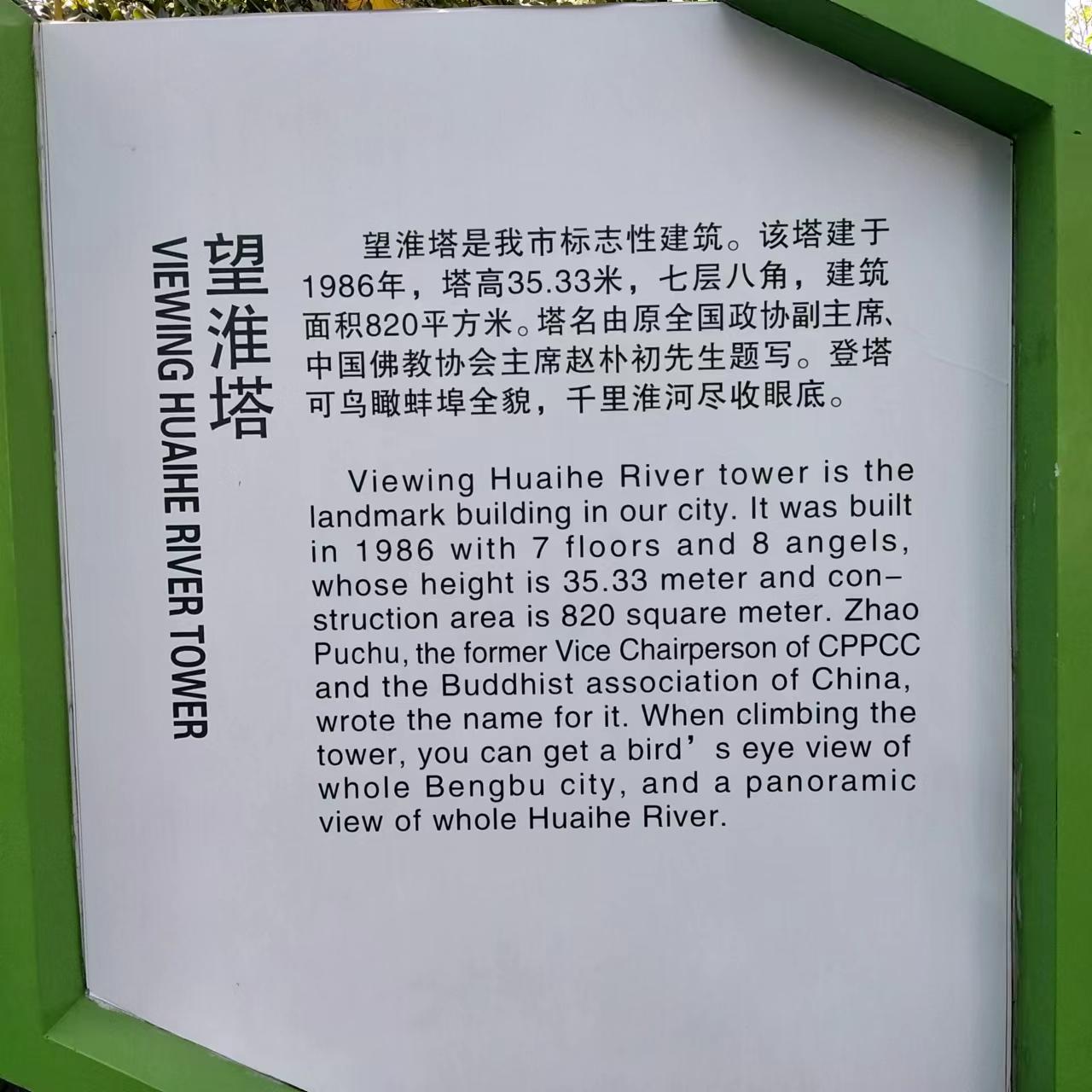

蚌埠市标志性建筑之一。塔高35.33米,七层八角,建筑面积820平方米,塔名由已故全国政协副主席、中国佛教协会主席赵朴初先生题写,登塔可鸟瞰珠城全貌,观淮河两岸风景。

张公湖周边休闲绿地于2008年7月开工,其定位为以植物造景为主的城市街头绿地游园,主要满足广大市民观赏游览的需要。休闲绿地根据地块的特殊位置来安排视线和角度,把富有人性化的广场、艺术雕塑、奇石等景观点缀在整个绿地里,力求达到移步换景的效果。园内种植近60多种植物,注重高低、疏密搭配,采用乔木、灌木、球形植物、地被植物相结合的方式配置,形成完整的植物群落。

是我国江南古典园林风格的建筑群体。位于风景区东南部,占地面积14000平方米。园内规划有序,布局合理,亭、台、楼、阁错落有致,融为一体。玉兰堂飞檐斗角,画窗雕门,楹联匾额悬挂其中,整个园区素雅幽静,古朴清新。以颂禹咏淮为主题思想的淮河碑林——园中园碑廊,引人注目。游人至此,无不心旷神怡。

位于风景区东部,南与游船码头连接,北与湖滨餐厅相连,宛延起伏,曲径通幽,三座建筑有机连为一体,显得美观、协调、好似一条卧龙横贯南北。

半山茶社掩映在绿树环抱之中,造型新颖,构思巧妙,建筑主体气势宏伟,宽敞明亮,前有花径,后有竹林,登堂入楼,仰可观山景,俯可揽湖光,游客此处品茶,更增雅兴,令人陶醉。

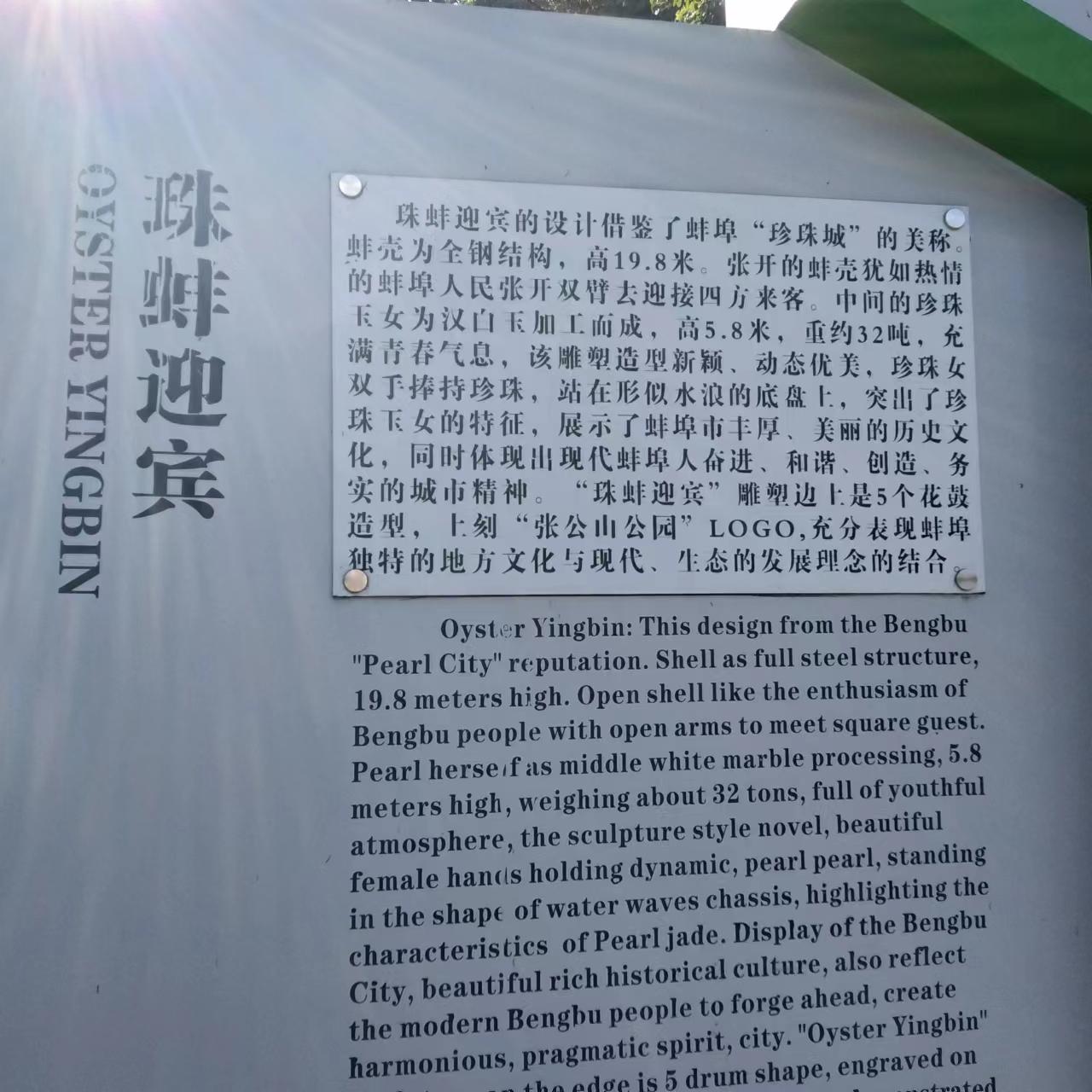

该设计借鉴了蚌埠“珍珠城”的美称。蚌壳为全钢结构,高19.8米。张开的蚌壳犹如热情的蚌埠人民张开双臂去迎接四方来客。中间的珍珠玉女为汉白玉加工而成,高5.8米,重约32吨,充满青春气息,该雕塑造型新颖、动态优美,珍珠女双手捧持珍珠,站在形似水浪的底盘上,突出了珍珠玉女的特征。展示了蚌埠市丰厚、美丽的历史文化,同时体现出现代蚌埠人奋进、和谐、创造、务实的城市精神。“珠蚌迎宾”雕塑边上是5个花鼓造型,上刻“张公山公园"LOG0,充分展现蚌埠独特的地方文化与现代、生态的开发理念的结合。