感悟六尺巷

桐城六尺巷,今人当效仿。何必争尺寸,谁见秦城墙?

各让三尺,让出了一条沟通心灵的巷,淳朴的佳话如酒,愈饮愈能咂出这座小城丰厚的沉淀。

巷宽六尺,心的宽度,又岂可用尺来量?

六尺巷的宽,不是宽在六尺上,而是宽在人们的心灵境界与和谐礼让精神上。这是我身处六尺巷的感触。

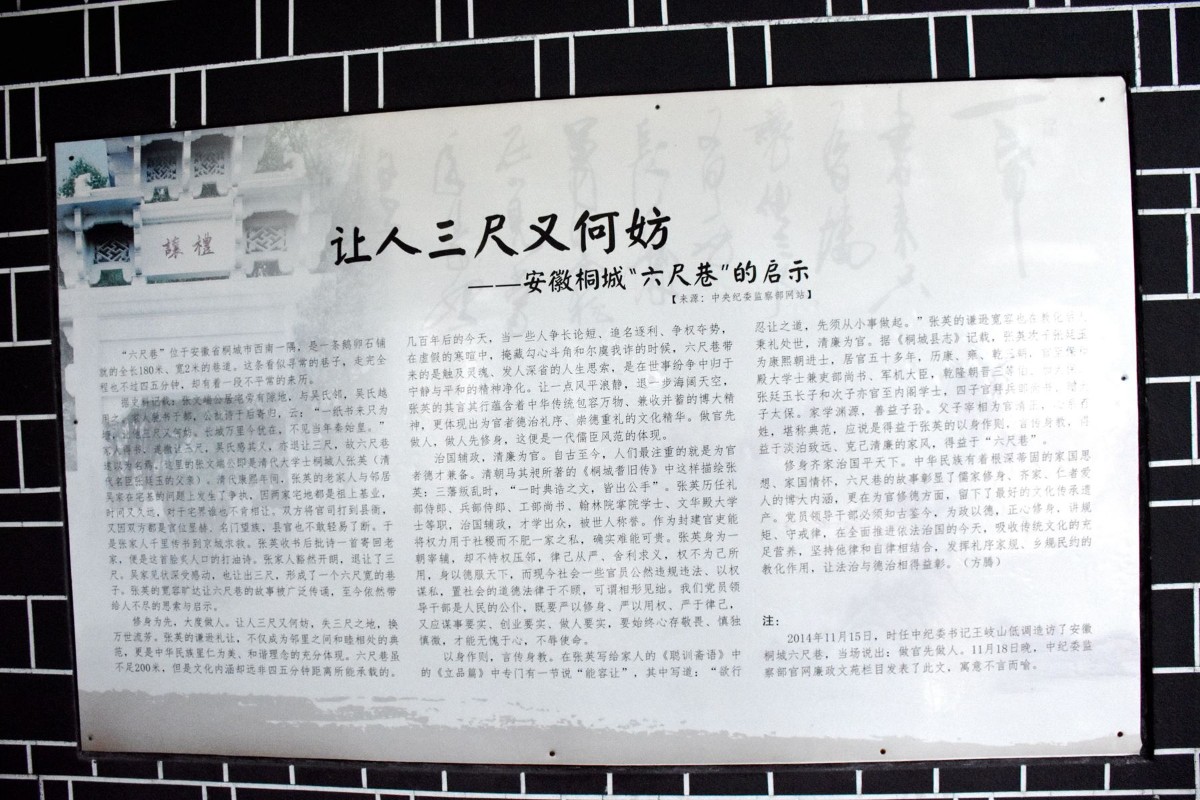

清康熙年间的文华殿大学士兼礼部尚书张英,老家桐城的官邸与吴家为邻,院落之间有条巷子供双方出入使用。

后来吴家要建新房,想占这条路,张家人不同意。双方争执不下,将官司打到当地县衙。县官看到两家人都是名门望族,不敢轻易了断。

这时张家人写了封加急信送给张英,张英看了信后,认为应该谦让邻里,他在给家里的回信中写了四句话:千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

家人阅罢,明白其中含义,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也主动让出三尺房基地,六尺巷由此得名。

让墙的传说,告诉我们一个道理:人与人相处,要多一分谦让,多一分宽容。忍一时风平浪静,退一步海阔天空。

争一争,行不通;让一让,六尺巷,这正是千百年来让与和的文化传承。

让墙诗的核心是宽容大度,吃亏让人。看似吃亏,其实是宽容得理,大度感人。

这决不是阿Q式的精神自慰,而是人生的至高境界。

老子有云:“夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者,岂虚言哉!诚全而归之。”

从为人处世的角度看,六尺巷透射出谦、和、忍、让的价值光芒。

从六尺巷走出来的张英当时在清廷可谓位高权重,以其当时的权势和地位,恐怕只要吩咐一声地方官员,就能争下一墙之地,但他却没这样做。

相反,他却以礼让的态度解决此事,最终双方各让一墙,最终成就了六尺巷这一千古佳话。

天下熙熙皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

当我们的占有欲盖过了邻里感情时,我们何不想一想当年的张英,想一想保存流传至今的六尺巷呢?

从庙堂为官的角度考量,六尺巷透射出的是一种为官的博大胸襟。

为官最重要的是要有官德,有官德则可驾驭权力;否则就可能变成擅权或弄权,张英为后世官员们作出了表率。

我们对于六尺巷的守望,近乎于对远亲不如近邻的渴求。

六尺巷,这个有着古朴情怀的巷子,简简单单,却因为一个典故有了独特的韵味,美不自美,因人而彰。

狭长的小巷幽幽,蕴含了中国古文化的谦逊礼让传统。

昔日为了建房占地的张家和吴家都已经不在了,而这宽仅六尺的小巷,却被完整的保存至今,发生在遥远年代的故事,也被桐城百姓口口相传,流转至今。

六尺是一把人生的尺子,值得我们经常拿出来量一量;更是一种人生修养境地的隐喻,值得我们经常去走一走。

常走六尺巷,修行正己,就会走出人生天地宽,走出人生的高天白云,走出无愧后人的历史评说。

在生活中我们有理且让他人三分,你的世界将会多一些安宁与和平,生活且顺且美好!

如果你也在为为人处世而烦恼,就请你要多听听《六尺巷》吧,那唱的是曲,听的是大学问:

我家两堵墙,前后百米长,德义中间走,礼让站两旁。

我家一条巷,相隔六尺宽,包容无限大,和谐诗中藏。

争来争去争的是理,斗来斗去斗的是气。三丈高墙不过两尺厚,一个理字谦中藏。